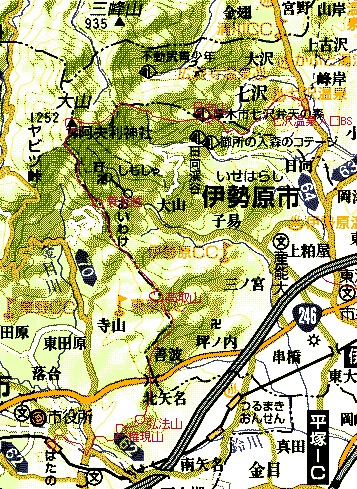

日向山から大山南尾根(丹沢)

1999年2月21日(日)快晴・曇

(小田急・本厚木よりバスで)七沢温泉入口BS826…日向薬師上部駐車場914…

(70) 48 (240) 14

928日向山933…大山三峰分岐1109…1200大山1205…下社分岐1230…蓑毛越1300…

(△404) 96 (880) 51 (・1252) 25 (1000) 30 (680) 50

高取山1350…1520権現山1530…1610秦野

(△556) 90 (224) 40 (90)

体力度B+ 神経度B(歩行合計約7時間45分)

◇5万図 藤沢 秦野

□筆者参考文献 「遊歩百山10」(森林書房)

ガイドブックで大山から日向薬師BSへのコースとして紹介されている尾根は、日向薬師の尾根より1本南の尾根です。日向山は中腹に日向薬師があるための命名だと思うのですが、この山から大山へ登るコースはなぜかガイドブックではあまり見かけません。しかし、指導標の完備した道が通じています。 今回のコースは、登り始めは、遙か彼方に大山を仰ぎ、最後の方では、やはり遙か彼方に大山を振り返るという、日帰りハイキングとしてはスケール感のあるコースです。 日向山へは、日向薬師BTから日向薬師経由で登るのが最短なのですが、日向薬師BTへのバスは小田急・伊勢原から出ているのに、何も考えずに本厚木で下車してしまいました。そのため、駅近くのバス発着所から広沢寺温泉入口行のバスに乗り、七沢温泉入口BSで下車。前方の分岐を左の七沢温泉方面へ進みます。バスは右の広沢寺温泉方面へ走り去りましたが、1つ先の七沢病院入口BSで下車し、左折してこの道に突き当たった方が、若干距離が短いようです。15分程で温泉街ですが、更に舗装された林道を行きます。結構登ったと思う頃、左手に江ノ島なんかが見えてきます。「そろそろ右に日向山への登山道があっても良さそうなのに」とやや苛れた頃、右手にざらざらした魅惑的なルンゼ。更に先の急斜面にも両手動員で登れそうな木の隙間が。ここを登れば日向山へ行けそうですが、落石を起こして車に当てたりしたら、人生おしまいになりかねないので自重。しかし、なんのことはない、ちょっと先に、日向山への入口がありました。 ここは、日向薬師の上部に当たり、駐車場もあります。山道に入ったところは、小さな梅林となっており、開花しかけた白梅の快晴の天空に彼方に大山の頂を望むことが出来ます。  日向薬師上部ミニ梅林より大山。 日向薬師上部ミニ梅林より大山。途中小さな洞窟状奥の院を見て15分ほどで山頂です。東の関東平野方面は開けていますが、丹沢方面は樹木で見えません。この辺で早くも少々のバテを感じましたが、大山まで、800m以上の標高差が残っています。まだまだ、始まったばかりです。大山目指して西進開始。 頂稜は東西に長く下り始めはやや歩いてからで、その後もしばらく緩やかな上り下りをしながら、僅かずつ高度を上げていきます。その後、本格的な登りがしばらく続きますが、それが一段落すると、痩せ尾根となります。外傾した部分に雪が着いていたりするとビビります。 再び本格的な登りに入るとまた尾根が丸くなり、小さな鞍部からまたひと登り頑張ると、大山三峰から大山へ続く尾根上の道に合流しますので、左折して大山を目指します。大山山頂に向かってひたすら登る道ですが、笹と低木の明るい道で、振り返れば三峰の精悍な姿の後方に関東平野や奥多摩の山々が望めます。やがて、見晴台方面からの尾根に合流すると山頂まで僅かで、途中、下社の向こうに下山に使う南尾根を望むことが出来ます。日向山では快晴だったのに、この辺からは小雪がちらつきました。 大山山頂は、いつ来ても賑わっています。今回も雑踏での長居は無用。一応水洗トイレ(冬季凍結の閉鎖中)裏手へ回って、丹沢核心部方面の展望を確認しますが、小雪ちらつく曇空なので、表尾根方面のぼやけた展望が精一杯でした。 下山は、だらだらと長い下り道を楽しめる南尾根を辿ります。まずはヤビツ峠への道を分け、更には下社方面への道を分けます。蓑毛から下社へ続く道が交差する蓑毛越付近までは一気に高度を下げる感じですが、その後はまるで火山の裾野のようにだらだらと調子よく下れる道が続きます。車道を横切って登りに転じれば高取山です。ここもそうですが、大山から始まって、この尾根上にはアンテナが多いです。 更に小さな登り下りを繰り返しながら高度を下げ、R246のトンネルの上を通過し、左手に集落が迫り、その上部の縁を伝うような所まで来ると、道はやや複雑に屈曲しますが、指導標も増えるので、間違いなく弘法山への道を選ぶことが出来ます。 やがて、道は超低山の良さをしみじみと感じられる雑木林の遊歩道となり、弘法山へ至ります。弘法山から振り返ると、大山から続く南尾根が、まるで今日歩いて来たのが信じられないような遠い景色として目に入ります。  弘法山から大山を振り返る。 弘法山から大山を振り返る。弘法山からは、園地として整備された道を権現山、浅間山と辿り、急降下すれば、秦野盆地の端に降り着きます。ここからは車道沿い。ちょっと南下した後、秦野駅までは水無川左岸沿いに行きました。 ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |