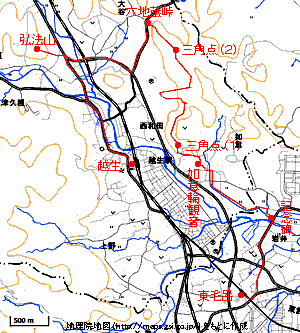

山吹丘陵・弘法山(越生)

2016年2月4日(火)晴 東武線・東毛呂1216…1236記念碑1249…如意輪観音1312…三角点(1)1326 (60) 20 (50) 23 (80) 14 (△119.9) …1408三角点(2)1416…六地蔵峠1427…1501弘法山1509…1542東武線・越生 42 (△136.7) 11 (・88) 34 (164) 33 (65) 体力度A 神経度B- (歩行合計約3時間10分) ◇5万図 川越 ◇電子国土Webの当該コースに関係する部分を印刷して利用 □筆者参考文献 「武蔵野と奥武蔵」(1969 奥武蔵研究会)この季節向けのお手軽な超低山コースはないかなと、上記参考書をめくっていて目に入ったのが山吹丘陵という見慣れない項目です。標高差も距離もお手軽レベル。最近の情報を得ようとググってみれば、「山吹の里」しかヒットしませんから、ハイキングコースとしては、少なくとも近年では一般的でないのでしょう。もう少し大きな山だと道を誤れば遭難と言ううこともあり得ますから、一般的でないコースはルートファインディングに神経をすり減らすことになります。しかし、これくらいの山ならば道に迷っても少々タイムロスしたり里道歩きが多めになる位のことなので、それは覚悟の上と言うか、どれだけ想定通りのルートを辿れるか、というのもむしろ楽しみでもあります。 東毛呂駅に着いた時はもうお昼の時間ですが、駅舎内改札口そばのベンチで弁当を食べるのは変な感じがしたので、早めに適当な場所を見つけることにして取敢えず歩行開始。目指すルートは線路の東(北)側ですが、改札口は西(南)側にしかないので、駅前から左手の小道を通って踏切を渡ります。三叉路を左折し、道也に行けば最初の目標地である越辺川橋を渡ることが出来ました。橋からの越辺川上流方向の景色を眺めたら、左岸の大きめな白い鳥を1羽発見。写真に撮り、帰宅後調べたらハクチョウではなくサギの類のようです。筆者が野生で見た鳥としては最大級かも。 橋を渡り切ると左に遊歩道が延び、50mくらい先に座れそうな場所を発見。行ってみると、「毛呂山北部土地改良区竣功記念碑」でした。礎石に腰掛けて弁当タイム。次の目標地は山吹丘陵の119.9m三角点ピークです。 記念碑から道也に遊歩道を進み、目標方向(北西)に向かう水路沿いの農道を行きます。参考書では先ほどの越辺川橋からそのまま北上し箕和田湖に寄った後、その手前の道路を西進していますが、箕和田湖にはわざわざ寄る気も起きなかったので、参考書執筆当時はなかったと思われるこちらの道を選択しました。のんびり歩けて、眺めも広い道です。正面遠景はすぐそれと判る笠山、左手は大高取山で、笠山の右手前、こちら(南)向き斜面に住宅地がある山が目指す山吹丘陵でしょう。  農道より笠山と山吹丘陵。 農道より笠山と山吹丘陵。農道が北に向きを変え、突当たった車道を僅か西に行った交差点はもう山裾で「如意輪観音」を示す標識が目標方向(北西)を指しているので、そちらの道を登って行きます。車道の後に階段を登るとそれらしきお堂がありましたが、その後ろの斜面を更に登って行く道はありませんでした。北へ下る道があったのでそれを下り、住宅地下部の道を西進、階段を登り、西へ北へと道を拾って行き、住宅地上部西端から小径に入ります。その先、笹だらけの部分があり、この季節に来て良かったと思いました。それを過ぎるとあっけなく119.9m三角点と思われる標石を発見出来ました。次の目標地は北の尾根続きにある136.7m三角点ピークです。  119.9m三角点。 119.9m三角点。また、笹薮区間はありましたが、その先は藪は少な目で、雑木の美林もありいい感じで歩けました。道は稜線のやや西側を北上してる感じでしたが、やがて突当たり的な分岐に。右の方が登っていて稜線に近付く感じでしたが、方向が東寄りであさっての方に行ってしまう恐れを感じました。左は西側から巻いて、北へ登って行く期待が持てましたのでこちらを選択。ところが、この道はそのまま西へ下り、里へ出てしまいました。でも里道を少し行くとすぐに山側へ向かう道があったので、それを進みました。すぐに林道は小径となりましたがどんどん登って行けば支尾根を経て主尾根の道へ出ることが出来ました。この道を行くと、一旦主尾根の西を巻いた後、右手にゴルフ場が見え、その境界柵に沿って北上するようになります。やがて、三角点ピークが近付くとまた西側を巻くようになりました。もう、三角点は近いはずで、道也に行くと通り過ぎてしまいそうなので、右手に逸れて、藪ではないものの道か道でないのか判らないような所を、上へ上へと行きました。すると、前方に広めの明瞭な尾根道を発見。その道に出たらすぐに136.7m三角点と思われる標石を発見出来ました。おにぎりタイム。次の目標地は六地蔵峠です。  136.7m三角点。 136.7m三角点。三角点から尾根道を北西に下って行けば間もなく石像群のある地点で広い車道に出ました。ここが六地蔵峠で乗越す車道は<41>です。山吹丘陵はここまでで、次の目標地は弘法山です。 <41>は車が疾走していますが、歩道付きなのでビビらずに歩けました。越生高校(北)交差点で右折し、<30>を行けば、正面に弘法山が望まれます。火山にしては小さ過ぎ、富士塚にしては大き過ぎな円錐形のミニ独立峰です。  東側から眺める弘法山。 東側から眺める弘法山。やがて、麓手前の三叉路(3方向とも<30>)に着き、横断してうどん屋の駐車場を通らせてもらえば、弘法山の登山道に入れます。車道から、すぐ右手の小径に入り、登ります。再び車道に出た後、石の鳥居から階段を登って急登を行けば三叉路から11分ほどで弘法山の山頂です。 山頂部はバスケコートくらい広く、社とアンテナ施設があります。周囲はだいたい樹木に囲まれていますが、石段の降り口方向に越生の市街地方面、西南西の樹木の切れ間から高山不動奥の院〜ぶな峠あたりの稜線が望まれました。社の裏手から反対側へ下る道もありますが、越生駅まで遠くなりますので登って来た道を戻りました。 下りは三叉路まで9分ほど。後は線路西側の<30>を越生駅まで辿りました。始めは歩道がなく高橋あたりでは車にビビりますが、やがて歩道も現れて、田舎町の風情にひたりながらのんびり歩けました。建物は密集はしていませんが、田舎駅にしては市街地は意外に遠い所から始まっている感じです。 今回のコースには特段の展望地や名所はありませんが、未知の場所にある三角点標石を求めて指導標のない小径や藪道を辿るのは道間違いのスリルがあって面白かったです。これからの季節は梅見など兼ねて、あるいは地名の由来であるヤマブキの季節に訪れるのもいいかも知れません。 ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |