秋葉山・七国峠・阿須木蓮寺山(奥武蔵)

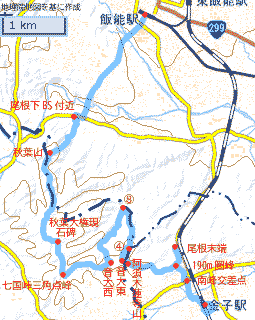

2021年1月13日(水)快晴 飯能駅0906…尾根下BS付近0906…秋葉山0929…秋葉大権現石碑1005 (107) 25 (120) 23(・221) 36 (234) …1015七国峠三角点峰1035…国立音大西1051…地点⑧1114…1127地点④1131 10 (△225.9) 16 (205) 23 (143) 13 (143) …国立音大東1140…阿須木蓮寺山1146…190m圏峰1207…尾根末端1213 09 (204) 06 (△203.6) 21 (188) 06 (166) …1227南峰交差点1231…1244金子駅 14 (147) 13 (154) 体力度A+ 神経度A+ (歩行合計約3時間50分) 【GPS記録】距離11.2km 【地理院地図累積標高差】上り424m 下り377m ◇5万図 川越 青梅飯能の南にある七国峠付近は地理院地図で見ても非常に多くの道(林道・小径)が走っていますのでいろいろなルートで歩くことが出来ます。ハイカー的に七国峠へ行くと言えば地理院地図に注記のある峠よりむしろその南の225.9m三角点峰が目的地です。(ガイドブックによっては「七国峠」は三角点峰の下の広場だったり三角点峰だったりします。) 今回は、北の地理院地図「尾根」注記辺りから入って221m標高点峰から尾根道を辿り、七国峠三角点からは北東~東~北東に伸びる尾根(途中に立入禁止区間あり)を辿り、この途中で右折して203.6m三角点峰から東へ尾根を辿って八高線金子駅方面へ下る計画です。(文中※は帰宅後調べて得た知見) 飯能駅南口から「美杉台通り」を行き、川を二つ(入間川・成木川)越えて<195>に突き当たります。右(西)へ少々で尾根下のバス停があり、この付近の路地から山へ入るとすぐに左に尾根に取り付けそうな道があったので行ってみますが民家への道で行き止まり。あわてて戻り、谷沿いに進みますが、こっちも行き止まりっぽっくなって、樹木点在の畑地のような場所や駐車場を20mくらい通らせてもらって細めの舗装道(農道規格)に出ました。(※ここは、<195>に突き当たったら左(東)へ少々行けば、ずっと舗装道経由で来られた場所です(^^;。) 道路を登って行くと右手に小径入口。「秋葉神社ヲ経て七国峠二至ル」と言う標識のある道です。登り着いた本日の第1チェックポイント・221m標高点峰の頂上には秋葉神社があり、「秋葉山」の表示がありました。秋葉山は赤根峠の南にもありましたから、この辺りは秋葉神社の影響力が大きい地域なのかも知れません。地理院地図の210m等高線から想像できるようにここは双耳峰の東峰なので西峰にも寄って行きました。(巻道が本線)  秋葉神社。 秋葉神社。尾根道を行けばメインルートに合流。「阿須丘陵七国コース」の地点⑬(以下、単に「地点〇」と記す)です。ここから先七国峠まで分岐が頻出するのでその都度確認して道を選んで行きます。 238m標高点峰は左(東)から巻きますが、右手斜面にはなぜか灌木の中に白い杭が林立していて異様な光景です。 その先、メインの道が右に大きく巻いて行くので尾根上の小径を行くと「秋葉大権現」と彫られた石碑があるピークに登り着きました。そんなに古そうな石碑に見えなかっのですが横には「文化十四年」(※1817年)とありました。 その先、下った道は北向きなので、広めの道に合流したら折り返すように右折、すぐにメインルートに合流して程なく地理院地図上の七国峠(地点⑪)で、その先の「七国広場」入口付近から左の尾根道を登れば七国峠の三角点峰です。三角点標石に「七国見晴台」と書かれた板が立てかけてありましたが、樹林に阻まれて大岳山くらいしか見えません。 南へ下り、左へ折り返して東へ続く尾根(はじめは北東向き)の道に入ります。明瞭な道が続きますが国立音楽大学の施設の敷地に阻まれます。物理的には通行可能ですが「関係者以外立ち入らないで下さい」と書かれた立札があるのでそれに従います。前回は北側をトラバースして突破しましたが、今回はきつい藪漕ぎは嫌なので左へ下りました。  谷底の道。 谷底の道。谷底の道まで下り、更にその道を下流へ。地点⑧から右へ登って地点④で主稜線に復帰しました。ここから左(北東)に尾根末端近くまで辿ったのが前回のルートですが、ここは既に203.6m三角点峰への分岐を過ぎている地点なので、逆向きに尾根を辿ります。 間もなく、国立音楽大学の施設の敷地の尾根上東側の入口に。ここが203.6m三角点峰への分岐でした。勿論ここにも「関係者以外立ち入らないで下さい」の立札。西側の入口からここまで直線距離は200mもない所ですが、迂回して歩いた距離は2km以上です。でも、谷底の景色も風情があったのでハイキングコースとしてはアリでした。 左へ下るとすぐ林道のような道に降り立ちます。この道はすぐ右手で舗装道に接続していて、入口には鎖で車止めが施されていました。正面の高みへ登ればあっけなく本日の第2(最終)チェックポイント・203.6m三角点峰に着きました。三角点標石の周りは狭い切開きで、木に「阿須木蓮寺山 (四等三角点木蓮寺) 標高203.6m 埼玉県入間市最高地点」と書かれた手作りの標識が掲げられていました。あとは、ここから東に続く尾根を行けるところまで行って下山するのみです。  阿須木蓮寺山山頂。 阿須木蓮寺山山頂。すぐに「飯能線6」の鉄塔を過ぎ、少し先で下って行くと右手舗装道に出合いますが、左手の小径を登ります。この部分は右側は法面の崖です。地図を見るとこれは霊園造成地奥の法面であることが判ります。道ははじめ笹が被ってますがすぐにそれはなくなり、やがて南面柵越しに展望が広がります。眼下に広大な墓地(※入間霊園。地図に「木蓮寺」の地名注記があるが、霊園造成地内の寺の名は「瑞泉院」。)、遠くに丹沢、富士、奥多摩の山々が望めます。  入間霊園付近より。 入間霊園付近より。その先、ついに本日最後のピーク・190m圏峰に到達。山頂は広めの切開きで、中央の木の根本になぜかデコポンらしき果物が供えられていたので、何か由緒があるのではないかと周りを探しましたが、文字が書かれた物は発見できませんでした。 ここから南に下る道がありますが尾根道はまだ先に続いているようなので要ってみました。190m圏峰を最後のピークと書きましたが、等高線に現れない小さな起伏はありました。道は北向にカーブし尾根末端の絶壁の上で終わりました。この崖も造成地の法面で、造成地は砂利置き場のようでした。途中下り道は見つからなかったですし、下れそうな斜面を下っても近道にもならないので190m圏峰まで戻って南に下りました。 先ほどの霊園よりは遥かに小規模ですが、お寺に付随した墓地としては広めの墓地の脇を通って住宅街の路地に出て、それを南に進んで広めの車道(<63>)すぐ左の「南峰」交差点で金子駅への進路の検討。 このまま線路の西側から駅へ行くか、東に見えるガードをくぐって線路の東側から駅へ行くか。勿論、前者の方が近いのですが、スマホで拡大した地図を見ると駅前広場は東側のみに存在していそう。しかし、西側には駅に向かって斜めに近づく道があります。なら、西側にも改札口があるだろう。なくとも東側に行く跨線橋又はトンネルくらいはあるだろうと西側を選択。 これが大外れ。行ってみると金網柵で閉ざされて駅へは入れませんT_T)。それでも北方向へ少し戻って踏切を渡った方が近かったのに、戻るのが何となくシャクで南側の踏切へ。地図上、踏切までの距離はほぼ同じだったのですがその後がいけませんでした。線路沿いはおろか、線路近くを駅に向かう道すらなかったのです。ちゃんとした道だけだとものすごい大回りになるので、あぜ道やら、川の縁やら、通っていいのかどうかわからない場所も通って何とか金子駅へ到着。それでもかなり大回りになりました。(※地図上で計測した南峰交差点から金子駅改札口までの距離。初めからガードをくぐって向かった場合560m。駅西側へ行った後、北の踏切経由の場合960m。今回実際に歩いた経路1060m。駅西側へ行った後、南の踏切を渡って、ちゃんとした道を行った場合1750m。) 金子駅の改札内に入ったとき、既に八王子方面行きの列車が単線の交換のため停車中で、筆者が乗る高麗川方面行きがちょうど入ってきました。それに乗るために跨線橋を渡るのですが、降りて来た乗客の列にぶつかるため駆け登ることはできません。跨線橋を渡ったころドアが閉まりました。ホームに降りた時には動き出していた列車を呆然と見送る事しか出来ませんでした。初めから東側へ周っていれば余裕でしたし、駅西側へ来てしまった後でも、北側の踏切経由なら間に合っていたタイミングです。東飯能まで一駅(6分)の乗車なのに次の列車で30分待ちですT_T)。 目論み通り秋葉山の尾根経由で登り阿須木蓮寺山の尾根経由で下ることが出来ました。終始好天で、楽しいハイキングでした。里近くの丘陵地帯ですが、入ってみると非日常的な雰囲気を満喫出来ました。立入禁止区間迂回のため通った谷も若干ワイルドな景色で良かったし、入間霊園付近では展望も楽しめ、下山後は少し失敗しましたが、全体として大満足です。 七国峠が初めてならまずは霞丘陵コース(東青梅~塩船観音~笹仁田峠~七国峠~飯能)、次に阿須丘陵七国コース(WEB等に公開されているハイキングマップの番号順またはその逆コース)がお勧めですが、3度目には今回のコースもお勧めです。 ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |