加治丘陵主稜(奥武蔵)

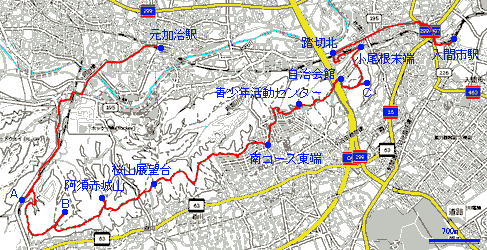

2021年3月17日(水)晴 元加治駅0828…引返し点A0921…引返し点B0955…1020阿須赤城山1024 (81) 53 (134) 34 (183) 25 (△179.7) …1049桜山展望台1102…南コース東端1134…1156青少年活動センター1206…自治会館1222 25 (190+20) 32 (138) 22 (△154.0) 16 (107) …引返し点C1235…小尾根末端1248…1259入間市2号踏切北1308…1337入間市駅 09 (107) 13 (75) 11 (76) 29 (86) 体力度A+ 神経度A+ (歩行合計約4時間55分) 【GPS記録】距離16.2km 【地理院地図累積標高差】上り411m 下り406m ◇5万図 川越 青梅加治丘陵と言えば桜山展望台をメインの目的地として「<」型につながる北コースと南コースを歩くのが定番です。しかし、その西、八高線の通る鞍部までも加治丘陵の領域と言えそうです。そこで今回は、主稜部の西端から南コース東端へ出来るだけ尾根沿いに辿り、さらにその東もできるだけ高い部分を通って入間市駅方面へ下ろうと考えました。主稜西端へは金子駅が近いですが、筆者は西武線が便利なので元加治駅から出発して、主稜部西端から北へ延びる支尾根に取り付く計画です。(文中、「地図」は地理院地図を指し、※は帰宅後調べて得た知見です。) 北口しかない元加治駅前から西へ踏切を渡り、道なりに進みますが歩道のない狭い道に、車が多くてビビります。しばらく先で左の太い道に入って阿岩橋で入間川を渡ります。  阿岩橋より、駿河台大の奥に加治丘陵を望む。手前は旧橋。 阿岩橋より、駿河台大の奥に加治丘陵を望む。手前は旧橋。「←駿河台大学」の表示のある交差点を右折、目指す尾根は八高線の東側ですがそちらに沿う道がなさそうなので、阿須架道橋をくぐって八高線西側沿いの峠道(※<218>)を南下します。この車道も車が多くて、しかもさっきより広い分飛ばしてるので更にビビります。 最初に見つけた踏切は東京近郊では今時珍しい警報機なしの踏切。渡ってみたものの線路東側沿いに道はなかったのでまた車道を進みます。 その先飯能市・入間市の市境を越えますが、峠と言える場所はもっと先(南)、加治丘陵と霞丘陵を分ける鞍部です。 すぐ先、墓地(入間メモリアルパーク)入口の踏切を渡ると線路東側沿いに道(ここも墓地敷地内か)がありましたのでこれを南下、支尾根末端付近で道を探しながら車道から藪の小径に変わった先まで行きましたが発見できず少し引き返して谷沿いの道へ。 この道に入ってすぐ小尾根末に続く道(地図上小径記号)は発見できませんでしたが、その先右手から尾根へ上る道を発見。これをたどって支尾根上に出ると明瞭な道がありました。  支尾根上に出ると明瞭な道が。 支尾根上に出ると明瞭な道が。これを南下した加治丘陵主稜西端部には水道タンクがあり、その左から見下ろす住宅地との標高差はあまりありません。加治丘陵は全般的に主稜から北側より南側が麓に近く、標高差も小さいです。  水道タンクの左から見下ろす住宅地。 水道タンクの左から見下ろす住宅地。左(東)へハイキングコースとして整備された道を辿ります。あまりにいい道なので注意力が欠けて、地図上寺記号(※高養寺)の先から道なりに北への支尾根に入ってしまい、だいぶ進むまで気が付きませんでした。 主稜に戻って東へ。金子神社のピークは右から巻いて次の分岐を左へ。  金子神社のピークは右から巻く。 金子神社のピークは右から巻く。その先を僅か左に登れば本日の第一目的地・179.7m三角点峰で、「阿須赤城山」との手書きの山名表示板がありました。三角点標石の防護石に腰かけて初めての休憩。本日は昼過ぎくらいには下れそうなので弁当は不持参です。クッキーを食べてペットボトルのウーロン茶を飲んで出発。  阿須赤城山山頂。 阿須赤城山山頂。その東の鞍部手前、メインルートは右へ折れて八幡神社へ続いていますがそのまま直進して車道に下り立ちます。渡って僅か左から少し急登した後左へトラバースすれば北コースの西端近くに出ます。これを右に下った後左へ折り返すように南コースを登るのが定番ルートですが本日は僅か左から直登する道に入り、桜山展望台の近くまでショートカット。南コースへ出て左へ僅かで本日の第二目的地・桜山展望台です。勿論最上階まで登りましたがこの日は晴天にもかかわらず春霞で遠望は殆どダメでした。 桜山展望台を後にして南コースを東へ辿ります。一旦車道に突き当たります。それを左に行けば仏子駅へ下れますが少し右手から車道を渡れば、南コースはまだ続きます。ここからは右側は住宅地になっていますが、左側は下がっていますから、この道は依然稜線沿いと言えます。  南コース(右の舗装道)東端近くの尾根上より。 南コース(右の舗装道)東端近くの尾根上より。やがて南コース終点(東端入口)。ここから車道を左・仏子駅へ下るのが定番ルートです。ここより東は稜線があった場所まで殆ど宅地造成されてしまっていますので、できるだけ周りより高い場所を行くようにすることで主稜縦走の続きとします。 まずは左手の八坂神社へ。社殿の裏側あたりがこの辺りの最高点のようなので寄って行きました。  八坂神社。 八坂神社。更に北へ。宅地造成地の北縁付近が高い場所ですのでその辺りで道を適当に拾って東へ進みます。やがて、入間市青少年活動センター前へ。立入禁止ではなさそうなので敷地に入って154.0m三角点標石を探します。しかし見つかりません。地図上では三角点と建物が重なっていますが、建物建設時に埋もれてしまったなら廃止するか移設されているはず。結局、建物に入り受付で職員に聞いてみたところ、「上に印がある」とのことで、屋上にある金属プレートの写真を見せてくれました。なるほど。  青少年活動センターキャンプ場の奥の道。 青少年活動センターキャンプ場の奥の道。建物を出てキャンプ場の奥から林の中を行きます。だんだん藪っぽくなってきて、ここを突き抜けることが出来るか不安でしたが、最後は尾根をそれてしまったものの、無事、車道に降りることができました。すぐにR299バイパスと関越道の上を横断します。  R299バイパスと関越道の上を横断。 R299バイパスと関越道の上を横断。すると目の前、「自治会館 希望」との木製銘板が掲げられている建物の前にベンチがあったのでここで休憩しつつ、今後の進路の確認を行いました。 少し南へ行って左折、台地状の丘の上を東進します。周りは殆ど茶畑や野菜畑で住宅は散在する程度ののどかな農道です。緩い下りになると林に入って道は終わり。強行突破しても下った先は川のようなので、150mくらい引返して北へ向かう道へ。  台地状の丘の上の農道を北へ。 台地状の丘の上の農道を北へ。地図上ではこの道はやがて左へカーブして関越道方面(西方向)へ戻ってしまう様ですが、実際は更に北へ向かう小径があって、「埼玉の自然100選地」の看板がある小尾根に乗ることが出来ました。 小尾根上の道を北東へ下って行くと末端付近は藪でした。正面は西武線の線路、右は川なので左へ行くとすぐに線路沿いの舗装道に出ましたが、入間市駅方面に行くには線路を渡らなければなりません。最初の踏切(※入間市2号踏切)まで直線で400mほど(途中の住宅地が若干迷路状で歩いた距離は600mほど)も逆方向へ行かなければなりませんでした。踏切を渡って一休みしながらどっちへ行くか考えました。ここからだと右(東)の入間市駅まで(約2km)より左(西)の仏子駅まで(約1km)の方がだいぶ近いからです。しかし、昼食の事を考えると、入間市駅の方がいろいろな店がありそうなので、当初の予定通り入間市駅まで歩きくことにしました。 ほぼ道なりに行けば途中工事個所はあったもの歩くのが嫌になるころには駅入口近くまで到達出来ました。駅そばが食べたい気分でしたが駅ビルやその周りに中華屋(日高屋)はあったものの、ファストフード的なそば屋はなく、昼食の時間帯は過ぎていましたが、結局何も食べずに富士見台まで電車に乗り、駅前の富士そばでそばを食べましたので、昼食というよりおやつの時刻に近くなってしまいました。 今回、加治丘陵主稜縦走という趣旨にほぼ沿うルートが採れたと思います。標高差もあまりなく、里道歩きも多めでしたが、里山ならではのルートファインディングも楽しめて、なかなか充実したハイキングになったと思います。ただし、藪もありましたし、春はこの日くらいまでが適期だと思います。 ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |