白山神社〜梅ケ谷峠の東(奥多摩)

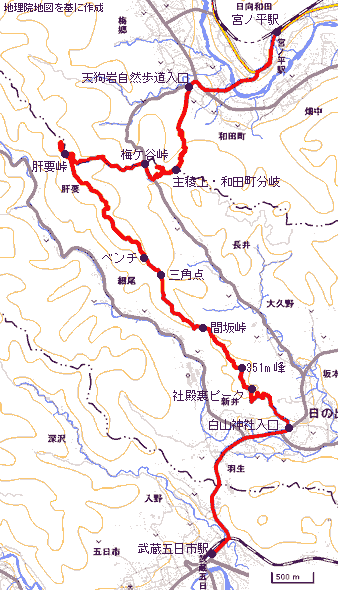

2021年12月16日(木)晴 武蔵五日市駅0814…白山神社入口0845…0907神社社殿裏ピーク0910…0918 351m峰0924 (180) 31 (195) 22 (320) 08 (・351) …0946間坂峠0952…三角点1033…1048ベンチ1057…1152肝要峠1120…梅ケ谷峠1250 22 (271) 41(△347.8) 15 (410) 55 (446) 50 (317) …1319主稜上・和田町分岐1338…天狗岩自然歩道入口1401…1424宮ノ平駅 29 (△388.4) 23 (210) 23 (219) 体力度A+ 神経度B- (歩行合計約5時間45分) 【GPS記録】距離12.7km 【地理院地図累積標高差】上り905m 下り866m ◇5万図 五日市 通矢尾根は02.11.30に歩いていて、奥多摩でも浅い位置の低山ながら、静かな山歩きと少々のルートファインディングが楽しめて好印象が残っています。それからずい分日が経ったのでまた行く気になりました。ただし、今回は逆コースで白山神社方面から登り、途中の肝要峠からは梅ケ谷峠に下り、その東側主稜上の和田町分岐(地図上388.4m三角点付近)まで登ろうという計画です。 御岳山付近から羽村草花丘陵に至る尾根沿いルート(尾根上またはもっともそれに近い所を通る道)のうち梅ケ谷峠からその東の尾根道までだけが個人的未踏区間でしたのでそこを埋めるのも目的の一つです。初めて二ツ塚峠から西への尾根を歩いたとき、梅ケ谷峠へ下る道はないという認識で、その東の分岐から「天狗岩自然歩道入口」へ下りました。しかし、最近、そこから西へ足を伸ばし、愛宕山(394m峰)へ行ったとき、途中に梅ケ谷峠への分岐点を見つけたのでルートがあると知りました。ググってみると梅ケ谷峠側の入口は峠ではなく200mほど南のようです。肝要峠側からの道もそちらに下っています。峠を挟む斜面が東西とも急なので、そろって南へずれたのかも知れません。(文中、「地図」は地理院地図を指し、※は帰宅後調べて得た知見です。) 武蔵五日市駅から左へ、秋川街道(<31>)を二ツ塚峠方面へ進みます。かやくぼ交差点を過ぎた先の左手に「白山神社入口」の石柱があり、そこで左折、100mくらい先の分岐は左へ。舗装道を道なりにぐんぐん登って行くと右手に白山神社の鳥居が出現。くぐって石段を登って行きます。途中は踊り場のような間隔の広い段が多いです。  白山神社の踊り場っぽい部分が多い石段。 白山神社の踊り場っぽい部分が多い石段。石段を登りきると社殿の前です。  白山神社の社殿。 白山神社の社殿。社殿の裏側が尾根ルートだと思って登ってみましたが、すぐの320m圏ピークから先に道はなかったので戻って左の舗装道で巻いて行くとすぐの鞍部に登山道入口がありました。これを登って351m峰へ。351m峰には祠があり、前の道には丸太4本のベンチもあったのでそれに腰かけて小休止と軽食。 その先はいよいよ神社の領域から出ますが、道は明瞭で、分岐に注意して行けば迷う事はありません。やがて、城跡の空堀のように落ち込んだ切通し状の間坂峠へ。45度もあろうかと言う急斜面なので、固定ロープの助けも借りで斜めに左へ右へと折返して下りました。  間坂峠。今回は、左から下り、右へ登る。 間坂峠。今回は、左から下り、右へ登る。峠から反対側も30度くらいありそうな急斜面で、こっちは登り口がはっきりしません。正面上部の木にに赤印が見えるのですが、その下はざらざらと崩れたような斜面で手掛かりの木もなし。右手が登れそうなので登ってみますが、上部に登れそうもない露岩が見え、その右を巻くのは先へ行けるのかどうか判りません。なので、左へトラバースして目印の木に近付くとその上部にも目印の木が見えたので一安心。何とか登って行ったら明瞭な道になりました。 尾根道を進みます。棒(木の枝)を地面に刺して、その上部に付けられたピンクのリボンが目立ちます。文字が書かれ防水ラミネートが施された紙が付いているのもあり、「令和元年度 東京都西多摩郡 日の出町大字大久野長井地区外 地籍細部図根点」などと書かれていました。(※地籍調査のための測量で狭い間隔で設けられた基準点らしい。) やがて、鞍部で林道に出ます。ここは林道が尾根の右(東)側から左(西)側へ移る所です。ここには右側路傍に347.8m三角点がありますが、標石ではなく、上面に水道栓の蓋みたいな金属プレートが貼り付けられたコンクリが埋め込まれています。以前、入間市青少年活動センターで見せてもらった写真の屋上三角点プレートと同種の物かも知れません。でも、ここは地面なのになぜ標石ではなくプレートなのでしょう。  347.8m三角点の金属プレート 347.8m三角点の金属プレートすぐ先の右手から尾根上の小径に入ります。一登りしていくと右手に、日ノ出町が設置したらしい、左「台沢林道157m」、右「日の出山荘550m」の真新しい指導標が現れ、その先には今日の山中、351m峰以降では唯一のベンチがありましたので、休憩と軽食タイム。(今日は冷えきった弁当を食べる気分ではなかったのでパンなど軽食を買って来て休憩ごとに小刻みに摂りました。)  「日の出山荘」分岐点の指導標とベンチ 「日の出山荘」分岐点の指導標とベンチその先、457m峰には小さな石祠があり、木に「細尾山」の手製の山名表示板がありました。 細尾山から10分ほどの鞍部で左からの林道に合流、すぐ先の車止めのゲートを抜けた三差路で林道が尾根の左右に分かれますが、勿論進路は真ん中の尾根です。しかし、正面の法面を直登するのは無理なので、右へ回り込むと小径入口があり、そこから入って登れば尾根道へ出ます。  尾根左からの林道が鞍部で前方の尾根の左右に分岐する三差路。 尾根左からの林道が鞍部で前方の尾根の左右に分岐する三差路。その後緩く登って行くと右手が伐採地となり、今日一の展望が得られました。梅ケ谷峠東の△388.4m三角点の南面の造成地も見え、下部にはソーラーパネルが敷き詰められていました。件の造成地は太陽光発電所建設地のようです。  伐採地の展望。木の右は愛宕山、二俣尾〜青梅の市街地の奥に青梅丘陵。 伐採地の展望。木の右は愛宕山、二俣尾〜青梅の市街地の奥に青梅丘陵。その先、480m峰を越えて行くとすぐ右の林道に出られますが見送ってそのまま小径を行ってすぐ先の鞍部が肝要峠です。 ここも林道が尾根の右(東)側から左(西)側へ移る所です。正面の尾根道(小径)の前に市は道標があり、左「至梅の木峠・日出山」、右「至台沢林道」と記されています。梅ケ谷峠へはまず林道を右へですが、何を血迷ったか、左へ150mほども行ってしまい、景色がおかしいので気が付いて峠まで戻りました。指導標の「梅」の字に曳かれてしまったのかも知れません(^^;。  肝要峠。 肝要峠。梅ケ谷峠へは青梅市と日の出町の境界尾根を行きます。林道を5分ほど行った左手、カーブミラーのすぐ手前にその入口があります。この道は単調な下りではなく多少のアップダウンがありますが、木に捕まって下る場所とかあって多少の緊張感が楽しめます。  市町境尾根入口。 市町境尾根入口。5分くらい下ると右下の谷で重機が作業していました。その後ろには地図にない道が見えましたから、新たな林道歩を作っているのかも知れません。 最後の370m圏峰を越えると道は右折し、境界尾根の南へ行ってしまいます。これを辿ると梅ケ谷峠から200mくらい南の祠の所で林道と一緒に峠道に出ますが今回は正面へ市町境沿いに下ってみました。 下部では道なき道となり急斜面を藪をよけながら急すぎない場所を選んで木に捕まって下って行きますので、最後の水平距離50mほどに10分くらい掛かりました。  市町境尾根下部。道路まで水平距離30mくらいの所より樹間に梅ケ谷峠道を見下ろす。 市町境尾根下部。道路まで水平距離30mくらいの所より樹間に梅ケ谷峠道を見下ろす。最後は左へ逸れて、道路に出た地点は市町境より20mくらい北でした。  北側より、梅ケ谷峠。 北側より、梅ケ谷峠。梅ケ谷峠から車道を南進。左手を見ながら行きますが、やはり峠付近には東へ登る道は見当たりません。右から林道が出合う付近で、左に工事中の林道入口がありましたが立入禁止。しかし、そのすぐ先に小径入口があったのでそこから登って行きます。 するとすぐに造成中の林道(先ほどの立入禁止の道の続き)に出てしまい、それを辿ってたらすぐ終点。少し戻って小径を発見して入り、登って行くと程なく稜線が間近になりました。しかし突然道が途絶え、ふわふわな土の急斜面に手を汚しながら靴の中に土が入りながら数m登るはめに。そして、また造成中の林道に出てしまいました。この道は尾根上の小径とわずかな距離で並行しているのですが、法面を登るのは困難なので尾根道への登り口を探します。目指す方向的には右なのですが、そちらは尾根が高まってだんだん離れて行きそうなので左へ。100mくらい行ってようやく尾根道への接続路があり、数mの登りで尾根道に出ました。尾根道側の入口にはロープが渡してあり、「森林整備作業中 立入禁止 この先はハイキングルートではありません」の表示がありましたT_T)。(※以前愛宕山方面へ行った時に撮った写真で、左「梅ケ谷峠 日の出山方面」の指導標がここにありましたから、今日登ったルートより峠側にも道があったようです。)  並行する造成中の林道から尾根道への入口。 並行する造成中の林道から尾根道への入口。尾根道を左は愛宕山方面ですが、今回は折返すように右へ行き、先ほど林道に登り着いたすぐ上を通ります。(※ここまで小径入口から19分かかっていますが、この区間は水平距離160m、標高差65mくらいなので、道が寸断されていなければ10分ほどのはずでした。) 道は左へカーブし、途中10mほど右の造成地を通って、二ツ塚峠方面と和田町(天狗岩自然歩道入口)方面の分岐点に達しました。地図上のこの付近には388.4m三角点があるのですが、標石が見つかりません。南面は造成地なので工事で破壊されてしまったのかも知れません。 僅かに先の高まりの上の石に腰かけて、本日最後の大休止と軽食タイム。  石に腰かけて大休止した場所。 石に腰かけて大休止した場所。和田町方面へ下れば天狗岩自然歩道入口で梅ケ谷峠道に合流、すぐ右の梅ケ谷峠入口交差点で右折、和田町二丁目交差点で左へ入り、和田橋を渡って青梅街道(R411)に突当り、右へ行って宮ノ平駅に着きました。 本日、山中、一人の登山者にも出会うことなく、期待通り静かな山歩きが出来ましたし、所々、急坂やルートファインディングの緊張感も楽しめました。通矢尾根では期待していなかった展望を得ることも出来ました。また、懸案だった梅ケ谷峠から東の尾根へのルートも繋ぐことが出来ました。ただし、少なくともしばらくの間はこの区間は通行不能と思われるので、工事を知らずに入ってたまたま休工中で通過できたのはラッキーだったみたいです。 ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |