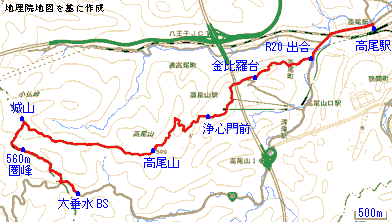

大垂水峠から城山(高尾周辺)

2022年4月22日(金)晴 大垂水BS1354…1436 560m圏峰1441…1504城山1516…1612高尾山1620 (372) 42 (565) 23(△670.4) 56 (△599.3) …1652浄心門前1658…金比羅台1719…R20出合1737…1752高尾駅 32 (479) 21 (371) 18 (181) 15 (171) 体力度A+ 神経度A (歩行合計約3時間45分) 【GPS記録】距離10.1km 【地理院地図累積標高差】上り571m 下り772m ◇5万図 上野原 八王子 |

|

以前、小仏城山から大垂水峠へ下った時、特に疑問を持たずに奥高尾縦走路を高尾山方面に進んだ分岐から尾根を下りましたが、地図を見直したら、それは支尾根で、大垂水峠は城山から直接分岐する都県境尾根の鞍部にあります。これは、見過ごせません。と言う事で、今回は大垂水峠から都県境尾根沿いの道を登って城山を目指しました。(文中、「地図」は地理院地図を指し、※は帰宅後調べて得た知見です。) 寝坊してしまい、高尾山口駅824のバスに乗れなくなってしまったので、1327のバスを利用。まあ、昼も長くなってきた季節ですし、ショートコースなので問題ないでしょう。万一暗くなっても、高尾山から1号路ならヘッドランプで安全に下れますし。 バスを大垂水で降りましたが、停留所は峠より350mも手前。今回の登山口は峠付近なのでR20を歩きましたが、少し進むと歩道はなくなりましたので、車にビビりながらの車道歩きです。  大垂水BS付近より、峠方面を見る。 大垂水BS付近より、峠方面を見る。登山口からは少し沢沿いに進み、30度はあろうかと思われる急斜面にジグザグに作られた道を登ります。ひとしきり登ると傾斜がやや緩んだ斜面を直登する道になります。半円錐状の部分を登り切り、はっきりとした尾根上になると傾斜は完全に緩み、左側は植林、右側が雑木美林の道を行きます。サクラもあるらしく、花は終わってますが道が花びらだらけの場所もありました。  尾根上に出ると右側が美林で花びらだらけの道も。 尾根上に出ると右側が美林で花びらだらけの道も。大した起伏もなく辿り着いた平べったい560m圏峰のベンチでこの後の急登に備えて一休み。  560m圏峰のベンチ。 560m圏峰のベンチ。少し下った後、標高差130mほどの急登となります。今度は左側が雑木美林。  今度は左側が美林。 今度は左側が美林。ヒーヒー言いながら15分ほど登れば奥高尾縦走路に合流。左へ僅かな登りで城山山頂に着きました。  城山より高尾山方面の展望。 城山より高尾山方面の展望。一休みした後、南側の一段下の緩斜面地へ行ってみましたが、この季節、木の葉が茂っていて展望はありません。春の午後で、木がなくとも視程が悪いので、期待していませんでしたが。 この付近は、ミツバツツジ、黄色のスイセン、白のスイセン、青紫色の小さな壺状の花(※ムスカリ)等、いろいろな花が楽しめます。  城山山頂付近のチューリップとムスカリ。 城山山頂付近のチューリップとムスカリ。高尾山へ向かいます。途中、僅か左へ逸れる道に入ると伐採地になっていて、視界が開けるのですが、城山の東の支尾根と高尾山の北の支尾根に挟まれた谷越しに平地が覗ける程度で、山の展望はありません。 高尾山への最後の登りは標高差50mほどの完全にコンクリに覆われた石段ですが、よそによくある、木で土留めした階段は上面の土が掘れてハードル状になるので、この方がいいです。傾斜がそこそこ急なので、段の間隔が狭いのも左右の足交互で登れて歩きやすいです。ゆるい傾斜に設けられた階段だと段の間隔が広いので。片方の足は平地を進み、もう片方の足ばかりで登るハメになることも多々あって、時々半歩だけ進んで足を交代させるのも煩わしいので。 高尾山の山頂で一休みした後、1号路を僅かに下り、大きなトイレの手前から、左へ分岐する4号路に入りました。  自然研究路4号路の美林。 自然研究路4号路の美林。メインルートである1号路はほぼ主稜沿いの道ですが4号路は北面をトラバースする道で、薬王院を巻くのですいていますし、緑を満喫できる道です。途中、支尾根に乗っていろはの森コースに合流しますがすぐ先で分れてまた山腹道となり、つり橋(みやま橋)で沢を渡ります。  緑に埋もれるみやま橋。 緑に埋もれるみやま橋。やがて、薬王院の山門(浄心門)の前で1号路に合流して4号路は終わります。  浄心門前のベンチより。 浄心門前のベンチより。ベンチで一休みして1号路を下ります。この季節、この辺りもシャガの花がよく目につきます。  シャガの群落が多い。 シャガの群落が多い。1号路は金比羅台の手前から右側山腹をジグザグに下って谷沿いの道となりますが、明るいうちに下れそうなので、金比羅台から尾根沿いの小径を下りました。この道はややワイルドな山道で、奥高尾縦走路や1号路の遊歩道を通って来た後なので楽しく感じます。  金比羅台からの小径はややワイルドで楽しい。 金比羅台からの小径はややワイルドで楽しい。下り着いた住宅街の路地からR20に出れば、高尾駅まで1.2kmほどです。 大垂水峠から城山への都県境尾根沿いの道は今回初めて通りましたが、しっかり整備されたハイキングルートでした。 ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |