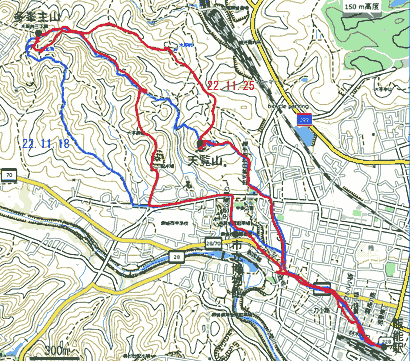

天覧山・多峯主山(奥武蔵)

2022年11月18日(金)晴 飯能駅1239…1308天覧山1331…1404多峯主山1424…1507市立博物館1512 (108) 29 (・197) 33 (△270.7) 43 (115) …1528飯能駅 16 (108) 体力度A 神経度A (歩行合計約2時間15分) 【GPS記録】距離7.0km 【地理院地図累積標高差】上り285m 下り285m ◇5万図 川越 |

|

天覧山・多峯主山は散歩気分でお手軽に出かけられる場所です。実は、家の周りの木々が色づき始めたので紅葉が見られるかと思い、11/6にも行ったのですが、まだ始まりかけたところでした。(でも「飯能まつり」が見られたのでラッキー(^_^)。)そろそろ見ごろかも知りないと思い、また出掛けてみました。(文中、単に「地図」との表記は地理院地図を指し、※は帰宅後調べて得た知見です。) 飯能駅北側沿いの道から斜めの路地を使って近回り。大通りを西進し、中央公民館前を左折北上、図書館西交差点左折して僅かで能仁時手前に登山道があります。  天覧山登山道の紅葉。 天覧山登山道の紅葉。登山口から10分ほどで天覧山山頂に登り着きます。前回は日曜日で混んでいたのですが、今回は平日なのに幼稚園児らしき団体で混んでいました。しかし。前回同様、山名標識の裏手のベンチは樹間のためか無人でしたので、落ち着いて弁当タイムが過ごせました。  天覧山山頂から下り道の紅葉を見る。 天覧山山頂から下り道の紅葉を見る。天覧山−多峯主山間は高度ロスを嫌って尾根伝いに行く事が多いのですが、久々に一旦谷へ下るルートを採りました。天覧山山頂付近の指導標も「多峯主山」はこちらを指していますし、ガイドブックにもよく載っているので、実はこちらがメインルートと言えます。 谷底まで下ると谷戸のような平坦地形の中の道となり少し上流側へ進んだ左手から「見返り坂」の説明板のある尾根道を登ります。  谷底の道。 谷底の道。天覧山からの尾根道と合流し、左・雨乞池の分岐を見送って右の道を登れば石段(右側に子供用の鎖場が並行)の急登を経て多峯主山山頂に着きます。  多峯主山山頂。天覧山や飯能市街地を見下ろす。 多峯主山山頂。天覧山や飯能市街地を見下ろす。ここもそこそこ賑わっていましたが、コロナ等感染防止に十分な距離を取って休憩出来ました。もやっていて遠望は利きませんでしたが、明るく開けていて天覧山や飯能市街地を見下ろしながら気分よく過ごせました。 下りは、今まで使ったことのない道を採りました。御嶽八幡神社方面への道を下り、バイオトイレの先から左へ分岐し、雨乞池の南側を通り、その先から南下する尾根道で、地図には実線で描かれています。メインルートである御嶽八幡神〜ドレミファ橋近くへの道より、飯能駅に近いところへ下れるので車道歩きを短縮できます。  今回の下山路上部の美林。 今回の下山路上部の美林。上部の雑木林、下部は植林の中のを下り、林を出ると細めの舗装道となって僅かでやや広め(片側1車線ですが両側歩道付き)の車道に先当たります。これを東進し、同じくらいの車道に合流して更に東進で能仁寺前へ。  能仁寺前入口の紅葉。 能仁寺前入口の紅葉。すぐ先の図書館西交差点へは向かわず、ここを右折して中央公園通りを南下、市立博物館(特別展「天覧山」開催中でしたが、前回11/6にじっくり見たので、今回はほぼトイレを借りただけ。)へ寄ってから、その東で中央公民館前の道と合流し、往路を飯能駅へ戻りました。今回は市立博物館前からは諏訪八幡神社の北側を行きましたが、その先薄暗い小径となって沢へ下り、また登らなければならない(※標高差10mくらい)ので、神社の境内を通って南側の車道(※<28>)へ下る方が見所があり登りもないのでお勧めかも。(前回のルート。ただし、<28>はこちら側の歩道がすぐ途絶え、反対側に渡る時車が怖いです。) 紅葉については今回は11/6の時よりは進んでいましたが、盛りはまだ少し後のようでした。 天覧山から多峯主山へは、谷底経由の方が尾根伝いより変化があって、初めてならこちらの方が面白いかもです。流石メインルート。(※全体の標高差が小さいので、比率的に大きく感じる高度ロスですが、尾根伝いの最低鞍部までより余分に下るのは18mほどで、絶対的には大した量ではないです。ちょっとした道間違えでも、それくらい累積標高差が増えてしまう事は珍しくないですし(^^;。) 多峯主山からの今回の下山路は、手持ちのガイドブック数冊のどれにも紹介されていない道ですが、入ってみると、明瞭な道で、上部は雑木の美林で、かなり気に入りました。 ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |