北の尾根から桜山展望台(奥武蔵)

2024年1月16日(水)快晴

|

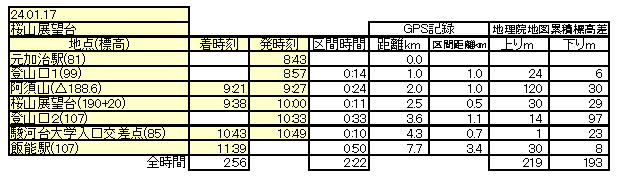

〇体力度A 神経度A (歩行合計約2時間35分) ◇5万図 川越 青梅 □筆者参考文献 過去の拙報告 |

|

何となく疲れているけど軽い散歩程度で好展望のヒルウォーキングしたい。という事で加治丘陵の桜山展望台。ここのメインルートは旧サイクリングロード(北コース・南コース)ですが、今回は登り・下りとも北側の尾根道を辿る事にしました。どちらも丘陵部分が短いので過去見送っていたのですが、今回の希望にはぴったりです。(文中、単に「地図」との表記は地理院地図を指し、※は帰宅後調べて得た知見です。写真に記した数字は撮影時刻。) 元加治駅は北口しかないので、駅前から右(東)へ少し行って南下し、踏切を渡り、上橋を渡って更に道なりに進む。   県道<195>を渡って住宅街を南下、道なりに路地に入ればすぐ車道は終わり、加治丘陵の入口(登山口1)。  初めは両側に笹が密集しいていて難路を予感させられるが、すぐ普通の山道となる。谷沿いから斜面を登って尾根上となれば気分のいい道。  やがて、右側がえぐれた箇所が出て来て尾根は痩せて来る。更には、道の縁までえぐれた箇所が出て来たてのでビビって左へ僅かに下り、斜面を巻く(道あり)。  その後僅かの登りで、遊歩道(旧サイクリングロード)北コースに出る。右へ行くが、初めは下りなのでガッカリ。緩い登りとなり、左折して阿須(あず)山への道へ入る。反時計回りに阿須山の南へ回り込めば武蔵野音大方面からの道に合流し、北への階段状に整備された登頂路が現れる。僅かな登りで阿須山山頂。前回(96.01.14)同様木に囲まれ展望はないが、整備され四阿が出来ていた。  少し休んで下る。武蔵野音大方面からの道を行き、北コースに合流。北コースの西端(南コースとの接合点)までは行かず、途中から左折して桜山展望台への近道を採る。最後Y字路となり、右が本線だが近そうな左の細道へ。しかし、展望台入口は右側なので距離はほぼ同じだった。  展望台に入り階段で最上階に上る。比高20mあるので結構な登りだ。(登山で標準的な15分/標高差100mのペースで3分かかる。) 本日の視程はマアマア。昨日も今日も晴の予報で、予想最高気温(練馬)が昨日は6℃今日は12℃だったので今日にしたが、強風の吹いていた昨日の方が視程が良かったかも知れない。暖かい方が歩くの楽かと思ったが、最高気温低くても昼近くなって上着を脱ぐかどうかで、朝はどっちみち寒いので服装は変わらないし。 以前と較べ周りの木が育ってしまい、奥多摩北部〜有馬山辺りの視界が遮られてしまっていてガッカリ。それでもデジカメのシャッター押す手が忙しい。北方の白い山々が撮れたのは良かった。    展望を堪能した後下る。展望台の前(南コース)を西に少し行き、こちらも西端までは行かず、腰かけのある場所から右折して近道を採る。北コースに出合ったら右へ進み、駿河台大学方面への尾根に入るが、道が尾根の西側から始まるので西側へ下る道かも知れない疑いがあって、分岐の僅か先まで行き、尾根上に道がない事を確認してから戻って来て入った。 すぐに右手、北コースとの間が広場に造成されているのが見えた。その先、明瞭な尾根道となりいい感じ。終盤は急な箇所もあるややワイルドな道となったが、それほど滑りやすくはないしロープも設置されていたのですんなり下れた。  道は尾根の末端まで尾根沿いで楽しい。  その後僅かで車道に出た(登山口2)。  車道沿いの歩道を北へ下って行く。道の両側共、駿河台大学の敷地のようだ。やがて、左が大学の駐輪場となれば、駿河台大学入口交差点。県道<195>を渡って立ち止まり、地図を見つつこの先辿る道を検討。 最寄りは元加治駅だが、まだ歩行意欲が旺盛だったし、まだ正午まで時間があり、散歩終了後すぐ昼食(今日は初めから午前中だけの軽い散歩のつもりなので弁当不持参、外食店利用。)にしたかったので飯能駅まで歩く事にした。 <195>を少し西へ辿ると「あけぼの・桜山・万葉 ハイキングコース →」の標識があったので右折して入ってみた。間もなく運動公園の駐車場となったが、入間川の川べりの道がありそうに見えたので道なりに奥へ。しかし、行止りで、川べりはブッシュで道はなかったT_T)。 駐車場の入口まで戻り、野球場の左側の道を行き、突当たった車道沿いの歩道を右へ。すぐに阿岩橋で、それを渡ったら左折して入間川左岸沿いに住宅街の道を進んだ。 間もなく八高線のガードをくぐると、左手入間川河川敷の奥に川苔山方面が見えた。  その後道なりに進んで、県道<218>に合流。しばらく行き飯能の駅ビルが目立って来た辺りで右斜めの裏道に入れば飯能駅南口はじきだ。 駅ビルの日高屋で昼食にあり付いた。 午前中で終わる軽いヒルウォーキングでしたが、登りの尾根・下りの尾根とも山道らしさがあって楽しかったです。下山後の平地歩きも都区内の散歩とは違ったのどかな雰囲気が味わえました。 ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |