正丸峠・伊豆ヶ岳(奥武蔵)

2024年2月1日(木)晴後曇一時晴

|

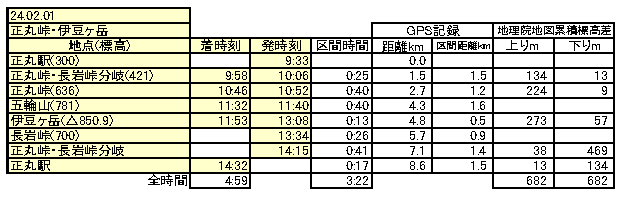

〇体力度A+ 神経度A (歩行合計約3時間40分) ◇5万図 秩父 □筆者参考文献 過去の拙報告 及び「伊豆ヶ岳」で検索したネット上の複数記事 |

|

今回は、西武線沿線の実家に用事があったのでそこへ車を置き、西武線利用で行けるコースを選択。飯能駅周辺では物足りないので久々に伊豆ヶ岳に行く事にしました。疲労困憊せずに歩きたいので、周りへ足を延ばすことはハナから諦め、正丸峠・伊豆ヶ岳のメインルートのみのコースとしました。(文中、単に「地図」との表記は地理院地図を指し、※は帰宅後調べて得た知見です。) 正丸駅右手の階段を下り、舗装林道に出て右折、西武線の下をトンネルでくぐる。  林道を緩く登って行けば左・長岩峠方面の分岐点。右手のベンチで小休止し上着を脱ぐ。今日は厳冬期の割に最高気温が高い予報。  更に登って行けば登山道(小径)となる。正丸峠直前まで終始沢沿いだが、全般的に穏やかで植林の間に日も差す明るめの道。  源頭部の急登の後、左・伊豆ヶ岳への分岐を見送ってすぐ旧R299に出た所が正丸峠。  正丸峠の奥村茶屋の前には昭和天皇行幸等の記念碑があり、その横から大高山方面が望める。  山道に戻って伊豆ヶ岳を目指す。正丸駅への分岐から僅かな登りで尾根道となる。巻道完備で、それ程上下することなく高度を稼げる。尾根を行くと風が冷たいし上空が雲に覆われて日光が遮られる。「小高山 720M」の標識がある小ピークは地図を見る限りそれより低そう。直近の等高線(700m)より20mも高い山なら山頂付近がもっととんがっているはず。その先、長岩峠を過ぎて五輪山への手前では尾根道が荒れていて、右から巻き登る道を行く。寒く感じるようになって来ていたので五輪山で上着を着る。  僅かに下って、いよいよ伊豆ヶ岳への最後の登り。尾根を直登する男坂の鎖場はかつては伊豆ヶ岳の名物だったが、「落石危険」という事で通行自粛要請の表示が出されてからは、右手から巻き登る女坂を通っている。女坂も崩落個所があるようで、元々の道よりは手前から頂陵部へ通じている。最後のジグザグの部分はややワイルド。  登り着いた伊豆ヶ岳の頂稜部は頂陵部南北に細長く、こちらからだと奥(南)の方に三角点があるが、更に少し奥の山頂は三角点より1.5mくらいは高そう。  ガスバーナーでお湯を沸かしてインスタントの味噌汁やコーヒーを飲み、おにぎり等で昼食。  以前来た時(最近で98.12.21)は、子の権現〜関東平野、丹沢、長沢背稜、大持・小持山、武川岳、二子山、各方向非常に見晴らしが良かった伊豆ヶ岳山頂。  だが、周りの木が育って、展望はほぼなくなってしまった。仕方なく木の隙間からズームアップで子の権現〜関東平野や大高山・天覚山を撮影。  下山はまず、来た道を戻る。直下のジグザグ部分は特に慎重に下る。  五輪山を通過して少し先、目指す下山道は大蔵山から分岐しているが、大蔵山の西側を巻くメインルートから大蔵山への北側の分岐点(長岩峠)に「正丸駅」を示す標識があったのに、南側の分岐点には無かったので「大倉山は巻いて行けるかも」と期待して長岩峠まで行って右の道に入った。しかし、この道は大蔵山に向かって登って行って、左折して下りに転ずるのは山頂の直前だった。これならさっきの分岐から尾根通しに来た方が早かったT_T)。 この下山路は始めは尾根道。  やがて右山腹を巻き下り、沢沿いの道となる。以前来た時は木につかまって下るような急坂があったが、今回それはなかったので道がジグザグに整備されたのかと思ったが、それは勘違いで、その道は別ルートだった。(それは多分、五輪山から分岐する道。)  その後、今朝この道と分かれた分岐点で往路と合流、正丸駅へ戻った。 近年は人混みを避けて無名なコースを好んで歩いていましたが、先日の石老山や、今回、伊豆ヶ岳のメインルートを歩いてみて、やはり有名なコースはそれ自体はいいコースだと実感出来ました。 伊豆ヶ岳は有名だし、西武線の駅から歩き出せるので比較的アクセス容易。それにもかかわらず、正丸駅〜正丸峠では登山者に全く出会わず、正丸峠→伊豆ヶ岳で1名とすれ違い、伊豆ヶ岳山頂で1組(3名)と会ったのみで、伊豆ヶ岳→正丸駅前へ登る階段まで全く出会わず。平日とは言えこれは意外でした。(尚正丸峠の車の通行も見かけませんでした。) 東京近郊のお手軽日帰りコースはほぼ行き尽くしたので、今後は未踏コースだけでなく久々の再訪となるコースも積極的に歩こうかと思います。 ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |