日陰本田山(五日市)

2024年3月13日(水)晴

|

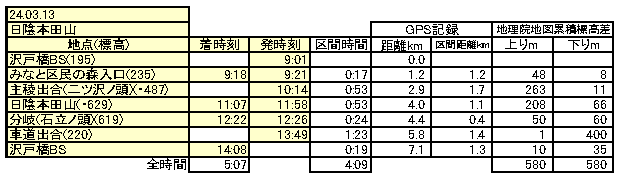

〇体力度A+ 神経度A+ (歩行合計約4時間20分) ◇5万図 五日市 □筆者参考文献 前回の拙報告 |

|

地図を見て個人的に未踏で日帰り可能なコースを探していて目に入ったのが五日市・刈寄山の北の629m標高点峰。ググってみると「日陰本田山」で、刈寄山からの尾根は採石場があって通行不能。代表的なコースは、北東の尾根末端から404m峰経由で登頂し、北北西の尾根末端へ下るもののようですが、入口・出口付近のルートが報告者によってまちまち。つまり、道なき道を進まなければならない公算大。で、一番判りやすいコースとして、「みなと区民の森」から登って、登頂後少し引き返して620m圏峰付近から北の支尾根を下る事にしました。(文中、単に「地図」との表記は地理院地図を指し、※は帰宅後調べて得た知見です。) 武蔵五日市駅からバスに乗り沢戸橋下車。少し戻れば左はバスが来た沢戸橋だが右へ行き新久保川原橋を渡り、すぐ左折して道なりに進む(※刈寄林道)。橋から15分ほどで右手・みなと区民の森入口に着く。ここでポールを組み立てたり上着を脱いだり準備してして出発。  初めは小径を行くがやがて林道に合流する。分岐が多いが、GPSと地図を見ながら道を選択して高みへ続く道を行く。区民の森上部左カーブ手前(標高約430m)では、平野方面(※あきる野市の市街地やその先の狭山丘陵、更には武蔵浦和方面らしき高層ビル群等) の展望が得られた  その先で小径を登って、487m標高点(※二ツ沢ノ頭)付近で主稜線の道に合流。  植林の中の道をグイグイ登って行けば、雑木が混じり、一部道に低木や笹が被ったり、露岩が出たりもするが、通行困難な程ではない。   地図上の620m圏峰〜610m圏峰(等高線に出ないものも含め、数個あるピーク)を越えて最後のピークが日陰本田山山頂。 低い山名標柱のある山頂は明るい雑木林の中で気分のいい場所だが落葉が積もっていて湯沸かしに適さないので、少し先の植林内の平坦地で弁当タイム。  昼食とコーヒータイムを楽しんだら下山。元来た道を戻り、620m圏峰(※石立ノ頭)付近から支尾根を北へ下る。 初めの比高20mほどは急(※地図上の計測で30度以上)だが薄くジグザクの踏み跡が付いているのでそれに従えば問題ない。この尾根道、分岐点から見えた急傾斜〜緩傾斜の後も急傾斜・緩傾斜を繰り返して、登りとなるコブはなくひたすら下って行く。踏み跡は微かだったり、見つけらけなかったりもするが、適当に歩きやすそうなルートで下ればよい。下草は殆どないので樹間に地形が見通せるし、木に白線が記されていたりしていて進路に迷う恐れは小さい。ただし、急斜面にあまり踏まれていない不整地部分が多く、慎重に下るため平均速度は登りと同じくらいしか出ていないし。脚やポールを支える腕や肩も力んでいる時が多いので筋肉疲労も登りに近いくらいある感じ。  やがて、両側の谷が合流し、支尾根は終わる。  合流した沢に沿って少し行けば民家の前の広場に出る(登山口)。(支尾根末端から左岸へ渡り、その先で右岸へ渡り返したが、地図を見ると支尾根末端から右岸へ渡り、そのまま登山口まで行くのが正解だったようだ。)  登山口の前を少し進めば細い車道に出る。これを右へ100mほど行けば宮前橋の東でやや太い(2車線幅)車道に合流。道なりに行けば15分ほどで新久保川原橋南西の交差点。ここから僅かな距離、往路を戻る。武蔵五日市駅まで30分ほど歩く事も考えたが、沢戸橋が右半分工事で通行出来ないのを見て、5分待ちで来るバスを利用することにした。 個人的未踏コースなのでその踏破自体に価値があり、多くの無名低山と同様に、植林の中の仕事道を辿るのみでもまあいいと言う計画でしたが、行ってみると上部は雑木林が混じり、多少の藪や露岩もアクセントになって、予想以上に楽しめました。 尚、以下初心者向けの話ですが、尾根道で露岩帯が出て来たら、しっかりした巻道(側面トラバース道)がない限り、出来る限り稜線上を辿るのが正解です。稜線上は部分的にゴツゴツした露岩の急傾斜があっても平均斜度は横斜面より小さく、木の根岩角等手がかり足がかりがあるのに対し、横斜面は急で、ツルツルしていたり、ズルズルしていたり、フワフワしていたりして、横切るのはずり落ちる危険が大きいからです。 ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |