鐘ヶ嶽北尾根(清川)

2024年3月22日(金)晴

|

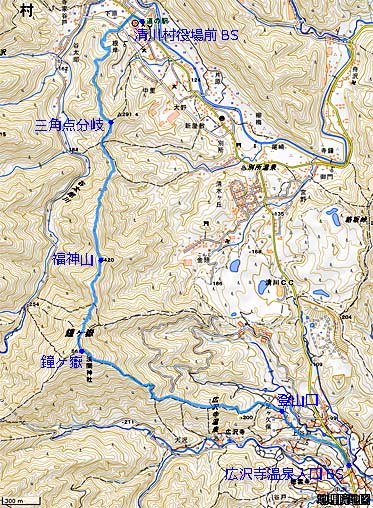

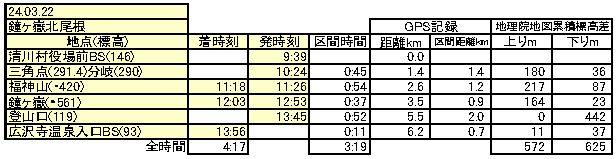

〇体力度A+ 神経度B- (歩行合計約3時間30分) ◇5万図 藤沢 □筆者参考文献 「鐘ヶ嶽」で検索したネット上の複数記事及びGoogleストリートビュー |

|

鐘ヶ嶽はガイドブックにも載っているメジャーな山ですが、好展望ではなさそうなので後回しにしているうちにずっと行きそびれていた懸案の山です。 この山だけなら距離も標高差も小さいので、前途がヤバければ退却も比較的容易と思われ、ちょっとした冒険として登路には地理院地図に道記号のない北尾根を採りました。入山地点はググって出て来た記事とストリートビューで検討しました。(文中、単に「地図」との表記は地理院地図を指し、※は帰宅後調べて得た知見です。) 降りたバス停の前は「道の駅清川」で駐車場の桜の花が早くも咲いている。  少し先へ進み、左折し登って行く。交差点を過ぎてY字路は右へ。 この道の終点の手前から右へ分岐する林道のような道へ入る。これもすぐ終わり小径を行くと「中山の里づくり事業案内図」(清川村)とあるカラー空中写真付きの説明板がある。  もうこの辺はススキだらけで前途に道型は見えない。案内図では浅い谷の堰堤の右側(左岸)を行くようなので少し戻って歩けそうな所を発見、植林の下草の中、道っぽい所を拾って登って行くと左に回り込んで木で土留めした階段状の道となり、それを登れば尾根に出る。  尾根上の道は消えがちでも進路は明確だし、さっきの谷の中よりは歩きやすいのでほっとする。少し行くと右からの尾根の合流点に説明板と「福神山」を示す指導標がある。  福神山を目指して尾根道を行く。鳥獣被害対策の柵の扉を何度か開け閉めして通る。また260m圏あたりからは露岩が現れる。左・三角点(291.4)からの道が合流するピークにも説明板と指導標がある。  その先僅かばかりは平に踏み固められ両側は木で土留めされた遊歩道となるが、すぐ露岩交じりのワイルドな道に戻る。   小さなアップダウンが続いた後、福神山へ標高差150mほどの登りとなる。登り着いた福神山には小さな手製の山名標識がある。木漏れ日の射す明るい場所だが、すっきりした展望はない。 今日の朝食は6時頃でもう11時を回っているし、人出が予想される鐘ヶ嶽より、誰もいないここで弁当タイムにしたいという欲望が湧いたが、満腹での鐘ヶ嶽への標高差150m以上の登りはきつそうなので思い留まった。  鐘ヶ嶽への登りは尾根が広くなり、急斜面ではジグザグの道となっている。ところどころ道型が不明となるが上へ上へと行けばいいので問題ない。460m圏辺りからは、高取山の採石場〜経ヶ岳方面や、関東平野・東京方面が展望出来た。    傾斜が緩めば間もなく山頂。 山中ここまで人に出合わなかったのに、登り着いた鐘ヶ嶽山頂には案の定、高齢者団体他、10数人の人出があった。1基しかないテーブルは当然塞がっていたので、西側に横たわる丸太に腰かけて弁当タイム。お湯を沸かして即席味噌汁やコーヒーも楽しんでいたらあっという間に小一時間近く経過(^^;。出発時、人波が引いたのでやっと山頂風景が撮影出来た。  山頂から東へ少し下ると浅間神社。  ここから長い石段の下り。穏やかな道となってもまた石段。その後、いい感じの顕著な尾根道となったりもする。海が見える場所もある。丁目石を見つつどんどん下る。  やがて、再び鳥居や石段が現れて少し下れば車道に出る(登山口)。  車道を下るがここは尾根上で前途には登り坂が見える。左右に下り道があるが地図を見ると遠回りなのでやはり直進。鐘ヶ嶽BSがあるが、使えるバスはないのでスルー。県道(※<64>)に出合えば僅か右が広沢寺温泉入口BS。 北尾根は比較的マイナーなコースなので、仕事道を拾って行くみたいなのを想像していましたが、立派な指導標や木で土留めされた道等から、整備されたハイキングコースであった事が判りました。所々道型不明瞭なのは利用者が少ないせいでしょう。難路と言うほどでもない藪や露岩交じりの道は冒険心に響いて楽しめました。 福神山へは距離や標高差の割に時間がかかっていますが、アップダウンが結構急で、下り部分も慎重にゆっくり歩を進めたからです。でも、この日このコースはザラザラとかツルツルとかしていなくて靴底のグリップは良く、やや急な傾斜(20度くらい)でも手掛かり足掛かりなしの斜面平踏みで滑る事なく歩けました。今回、両手動員箇所で邪魔になりいちいち仕舞うのは面倒なのでポールは出しませんでした。 下りの道は浅間神社の参道のようで、石段や丁目石のある道で、古くから人通りが多そうですが石段以外でも一部急な箇所があっていかにも宗教絡みの山と言う雰囲気でいい感じでした。 比較的短くて面白くてかなりお勧めのコースですが、ハイキング初心者の単独行では心細いかも知れません。 ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |