津久井城山②(高尾周辺)

2024年4月16日(火)晴

|

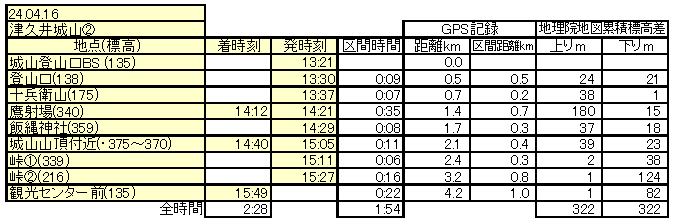

〇体力度A 神経度A (歩行合計約2時間05分) ◇5万図 八王子 □筆者参考文献 県立津久井城山公園マップ(神奈川県公園協会) |

|

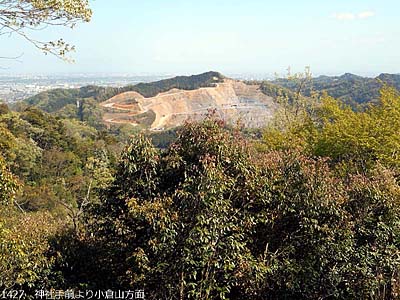

この日は宝篋山(つくば)へ行く予定でしたが、晴れるのは午後からという予報で、折角遠出するなら朝から晴れの日にしたいので中止。でも、次の日からの天気予報も良くないので、午後から晴れなら遅出で近場のショートコースへ行こうかと。 で、先日行った津久井城山。DLした「県立津久井城山公園マップ」によれば、飯縄神社から東へ続く尾根道は「急峻で危険。通行はおススメできません。」との事。 しかし、それなら、登りに使ってみようかと。万一通行困難の場合引き返し易いし、急なら下りより楽でなので。令和元年東日本台風等の被害から復旧していない道は東京周辺各地にあるのですが、この道は公園マップから削除されていたり、通行止の表示がないので通行不能ではなさそうですし。 橋本駅から津久井城山の北側(R413)を通るバスは頻発していますが、東~南側(県道<510>)を通るバスは少ないので、そのバス時刻に合わせる意味でも、このルートは登りに使うのが良策です。(文中、単に「地図」との表記は地理院地図を指し、※は帰宅後調べて得た知見です。) 橋本駅の駅そばで昼食を済ませ、「鳥居原ふれあいの館」行バスに乗車、城山登山口BSで下車したが、こちら側には停留所の標識ナシ。反対側(橋本駅方面)の停留所は70mくらい橋本駅寄りにある。登山口はその西側辺り。なのでそちらへ進むが、登山口近くまで来ても、金網フェンスで遮られ、バス通りからその西側を並走する太い道(県道<510>のバイパス?)へは移れない。更に北上して圏央道手前まで行かなくてはならない。そこには立派な歩道橋があり、「城山登山者には何が何でも(大金使って建てた)歩道橋を使わせるぞ」という強い悪意が感じられる。 歩道橋も緩いスロープで折返して登り下りするでかなりの距離追加。歩道橋上から見るバス下車場所は遥か彼方に感じた。 渡った後、三ヶ木方向へ少し戻ると右にコンクリ舗装の坂道が分岐、少し登って行けば左側「私有地につき 立入禁止」のコンクリ舗装道、右側「登山道入口」の小径に分れる。ここが登山口。バス停から迂回させられて500mくらい歩かされて辿り着いた。勿論右へ。  初めは谷底の木道を行くが、その後右斜面を登り、尾根道に出合う。山頂方面は左だが右「十兵衛展望台」の指導標があったので行ってみると1分ほどで石祠のある十兵衛山に着く。その先からは東側・平野方面が見えるが、山はないし比高が僅かなため冴えない眺めだ。すぐ引き返す。  雑木林がいい感じの尾根道を登って行けば送電鉄塔下へ。電線方向も立木が邪魔をしてすっきりした眺望はない。  更に登って行くと、右側樹間に城山ダムや花の苑地の駐車場が覗けるが、色々場所を変えても視界は遮る木の方が多い。  この辺り顕著な尾根となっていて、右側は落ちたら止まりそうもない急斜面(※地図上で計測したら50度前後もある)が、道は広いのでその危険は極めて小さい。 この先、道自体もかなりの急登(※地図上で計測したら最大斜度40度前後もある)だが、木の根や岩によるステップが豊富で、ずり落ちる恐れは殆どない。ステンレス鎖の手すりも設置されていて、それにすがれば杖(トレッキングポール)同様に脚への負荷の一部を腕に分担させられるので助かる。杖の使用はその自重分全体の仕事量が増えるが、現地の手すり等はそれがない分楽だし、支点が固定されているので安全度が高い。  やがて登り着いた340m圏峰では東側の視界が広がり、ベンチもあるので休憩、軽食(ヤマザマ「ランチパック」2個入りのうち1個)タイム。現地に地名表示は見当たらないが、公園マップによれば「鷹射場」。ここまで来れば、もう大した登りはない。 その先、宝ヶ池は長径2mほどで水も濁っていて名前の割に冴えない。 飯縄神社ピークの手前に左手が開ける場所があって、木の上に仏果山塊が見える。一段下の小平地にはベンチもあるが、そこまで下りると小倉山は見えるものの丹沢方面は木に遮られて見えない。ここの木を少し刈払えば下にある展望広場よりいい展望台になるのに。  飯縄神社からは前回同様のルートで城山へ。途中、左へ迂回して「家老屋敷」を通ったが小平地があるだけ。 城山南側山頂直下の小平地から前回は右へ回り込んで広場から登頂したが、今回は左へ回り込んで広場から。と思ったら、すぐ左に直登路があったのでそれを登った。  山頂から広場を経て北側一段下の展望台へ。モノレールに車両が来ていた。この車両は乗用のようで、右奥のトイレ付近に乗って来たと思われる作業員2名の姿があった。  ここから広場に上がらず左回りに行けば、先ほどの南側山頂直下へ。ここにはテーブルとベンチがあるので、ここで軽食(「ランチパック」残りの1個)・コーヒータイム。 のんびり休んだ後下山。歩き始めてすぐの「太鼓曲輪」、小平地の奥まで行ってみたが特記すべきものなし。前回同様、峠①から南面へ下るが、展望広場からはパークセンターへは下らず、山腹巻道を峠②へ。 この巻道の大部分が谷を大きく渡る歩道橋になっており、眼下の斜面にはシャガの大群落が見られた。  歩道橋部分が終わればすぐに峠②。  峠②の先から前回は左へ迂回する遊歩道を通ったが、今回は直進の近道を使った。山裾の遊歩道からは歩道橋でR413を渡り、花の苑地へ。 前回散り始めていた桜(ソメイヨシノ)の花はほぼ終っていたが、観光センターの裏で八重桜風の大きな花が目を引く。全体を写したり、接写したりして少し停滞。説明板によれば昔アメリカに贈った「普賢象」との事。  今回も観光センター前のベンチでセブンティーンアイスを食べたが、その後売店も見て回り「丹澤みそ」を購入。帰りのバスは花の苑地駐車場入口から60mくらい橋本駅寄りにある津久井湖観光センター前BSから。 前日の予報より晴れるのが早く、行動時間中は終始晴でした(^_^)。遅い出発にも拘らず、メインルートから逸れて十兵衛山や家老屋敷に寄ったりし、デジカメをいじって花の接写を試みたりし、余分の時間を使い、休憩を十分に取っても日没の心配をすることなくのんびり楽しんで歩けました。逆に、早朝から出かけて昼前に下山するのもいいと思います。 今回の登りに使った[小倉]男坂(公園マップ)は、急坂には鎖の手すり*があり、指導標完備のかなり整備された登山道で、危険個所はありませんでしたし、崩落や倒木による迂回箇所もありませんでした。(*公園マップでは「くさり場」と註記されているが、普通のくさり場の鎖は上部のみ直接斜面に固定されているだけなのに対し、ここのは短い間隔で立つ支柱の間に鎖が渡してあるので「手すり」と言える。) 公園マップの「急峻で危険。通行はおススメできません。」というのは街歩き用の靴や服装の観光客が入り込まぬようにとのコケオドシだったようで、ハイカーにとっては普通の登山道でした。山道らしい山歩きが楽しめて、花の苑地周辺やパークセンター周辺の遊歩道部分よりは道自体は面白かったりもします。凍結時・積雪時・大雨後等、足下が悪い状態の日でなければ初心者でも全く問題ない道で、もし、公園マップを見て通行を諦めるハイカーがいたとしたらとても残念な話です。 ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |