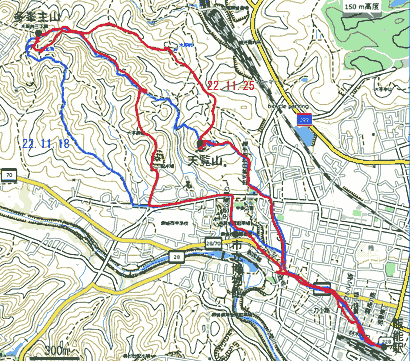

天覧山・多峯主山②(奥武蔵)

2022年11月25日(金)晴 飯能駅828…853天覧山903…937多峯主山1019…市立博物館前1102 (108) 25 (・197) 34 (△270.7) 43 (115) …1119飯能駅 17 (108) 体力度A 神経度A (歩行合計約2時間10分) 【GPS記録】距離7.4km 【地理院地図累積標高差】上り292m 下り292m ◇5万図 川越 |

|

天覧山・多峯主山は散歩気分でお手軽に出かけられる場所です。と言う事で先週(11/18)に引き続きまたまた出かけてみました。今回の山行は、前回より進んだであろう紅葉を楽しむ事と、多峯主山から前回の1本東側の尾根を下る事が眼目です。 天覧山までは前回と同ルート。 今回の視程は、前回より遥かにましで山頂からは富士山も何とか見えました。  天覧山山頂直下、下り道の紅葉を見る。 天覧山山頂直下、下り道の紅葉を見る。今回多峯主山へは尾根伝いの道を行きました。この道、ちょっとしたピークは左側を巻くことが多いです。メインルートである見返り坂からの道を左から合わせれば程なく雨乞池の分岐。右へ山頂を目指します。 石段の急登をしばらく頑張れば多峯主山山頂です。  石段の急登。 石段の急登。多峯主山山頂からは展望を楽しみ、ベンチで弁当タイム。まだ早めの時間帯ですがいくつもあるベンチが全部塞がるくらいの人出がありました。  多峯主山山頂より富士山・大岳山方面を見る。 多峯主山山頂より富士山・大岳山方面を見る。下りは、まず、黒田直邦の墓を経て雨乞池へ。黒田直邦の墓から雨乞池へは石段もありますが、今回は下りなので右側から巻き下る道を採用。トラバース道に下り着けば、右手には御嶽八幡神社へ下るルートのバイオトイレが見えました。左へ少々で雨乞池。こんな小さな山の頂上直下に枯れない池があるのは珍しいと思います。  雨乞池。 雨乞池。更に進めば、さっき来た天覧山からの道に合流。すぐ先で、右へ分岐する見返り坂経由天覧山への道に入ります。この道は、前回下った尾根の一本東側の尾根に沿っていますが、いつまでも道なりに行くと、見返り坂を谷底に下ってしまうので、この尾根を末端近くまで歩くためには途中右へ分岐する道に入ります。 分岐点は明瞭なのですが、行き過ぎて引き返し、2分ほどロスしてしまいました。と言うのは運悪く、分岐付近で団体客とすれ違ったからです。 筆者はコロナ禍でも、野外では通常ノーマスクですが、人混みや狭い道ですれ違う時はマスクを着用して反対側を向きます。前を向くと「こんちには」などとしゃべられてしまう恐れが強いからです。相手が団体さんだと、すれ違いながら歩けるスペースがあるときはカニ歩き。で、今回団体さんの左側をすれ違ったため、右側にある分岐を見落としてしまったのです。 目的の道をしばらく行けば、尾根末端近くは水道施設なので、その右(西側)わきを通って門の前へ。  水道施設のわきを行く。 水道施設のわきを行く。水道施設前からは舗装車道を少し下れば前回よりやや東側で広めの車道に合流。前回同様、能仁寺前から市立博物館前へ。今回は博物館へは寄らず、その先右手の神社の境内へ。 この境内には、諏訪八幡神社を始め、3つの神社あります。  神社の境内。 神社の境内。神社の境内を通って南側の車道(<28>)へ下りますが、下りた側の歩道はすぐ終わるので、ひっきりなしに通る車にビビりつつ横断します。しかし、反対側も最後30mほどは歩道なし。 飯能河原交差点で往路と合流し、飯能駅へ戻りました。 紅葉については今回は11/18の時よりは進んでいましたが、まだ、緑色の残るカエデの葉はありました。これが紅葉するころまで今の紅葉が残っていればいいのですが。 多峯主山から今回辿った下山路は、明瞭な道ですが植林主体で、特に見所もなく、前回の道の方が遥かにお勧めです。 ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |