三毳山②(佐野・栃木)

2024年3月4日(月)晴

|

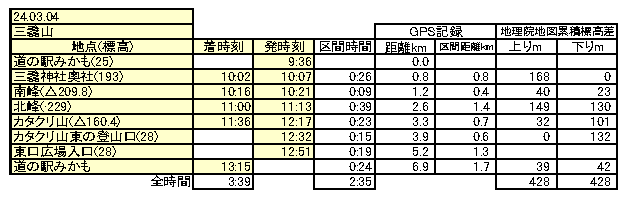

〇体力度A 神経度A+ (歩行合計約2時間55分) ◇5万図 古河 □筆者参考文献 過去の拙報告 及び「三毳山」で検索したネット上の複数記事 |

|

三毳山は以前(94.02.25)に歩いていますが、好印象で、その後月日も経っているのでまた行ってみました。 前回は、静和駅~三毳神社(麓)、三毳山北麓~佐野駅を歩いたので、山中より麓の車道歩きが長くなってしまいましたが、現在は静和駅から南麓の「道の駅みかも」まで佐野市営のバスが利用できます。それを利用して、下山後北麓からは佐野駅ではなく岩舟駅へ向かえば麓の車道歩きは前回より大幅に減らせます。それで、時刻表を調べて計画を立てましたが、バスも電車も本数が少ないし、電車賃よりガソリン代の方が遥かに安いし、下山後道の駅へ戻る歩行時間も岩舟駅へとほぼ同等なので、結局、道の駅までマイカー利用にしました。 最近は、携帯ガスバーナーを購入したので、時間・体力に余裕のある行程のハイキングでは弁当タイムにお湯を沸かし即席みそ汁等を飲むのが楽しみとなっているのですが、現在、三毳山の主要部は「みかも山公園」となっていて、火気使用禁止です。なので、公園から北へ外れた160.4m三角点峰(カタクリ山)で弁当タイムにする計画としました。 「道の駅みかも」に車を駐めて出発、みかも公園に入るがここにも駐車場があり、本来はこちらに駐めるべきだった。この辺りはみかも山公園南口で、緩斜面の部分は園地となっている。(他に東口・西口があり北側の登山口付近には「万葉自然公園 かたくりの里」管理棟がある。)  道なりに歩いたら三毳神社奥社への登山道より左(西)側へ行ってしまったので「トレインのりば」前を通って本来のルートへ。園地の縁からほぼ階段の道を直登する。初めは普通の石段、中間部は岩にステップを刻んだ石段、奥社直下はコンクリートの階段。  すぐバテて、歩いたり立ち止まったりを繰り返して登り着いた三毳神社奥社で小休止。  三毳神社奥社からは気分のいい雑木林の道を行けば大した登りもなく三毳山南峰(中岳)に着く。   南峰から北峰(青竜ヶ岳)へは山頂の標高の割にかなり下って登り返す事になる。(山頂と最低鞍部の標高100mくらいあり、筑波山の女体山と御幸ヶ原の標高差より大きい。)しかも、鞍部は最低鞍部を含め顕著なものが3つありその間は低いコブを越えて行く。しかし、縦走と感じる程の規模ではなく、40分ほどで北峰に登り着く。  北峰は山頂の東側がアンテナ施設となっていて、展望写真に電線が入り勝ち。ここでもあまり長居はしなかった。    北峰からまた道なりに北へ下る。5分ほどでカタクリ山への道が右へ分岐するが、この道は始めかなり急なうえ落葉が積もってて滑る。ここまでは急坂は階段状に整備されていたりして難儀しなかったのだが、ここは公園外だからか?。道の真ん中は掴むものがないので、右端へ行ったり左端へ行ったり手がかりとなりそうな木を見つけてはそれにすがって下る。標高差50mくらい下って傾斜が緩むと左へ「かたくりの里管理センター」への道が下っている。 間もなく登り着いたカタクリ山には先客が1組(2名)いたが入れ替わるように下って行って、その後誰も来なかった。お湯を沸かして味噌汁を作り弁当タイム、その後またお湯を沸かしてコーヒータイム。もう後はほぼ下りのみなので、のんびり過ごした。  カタクリ山からは東へ下る。公園外なのに、この道は擬木で階段状に土留めされている上、今日今までなかったジグザグにして傾斜を緩めてある。 里道に出たら、岩舟山が印象深い姿で見えた。その左には晃石山・馬不入山も。  直進すれば県道<282>だが、手前で右折して並行する農道のような裏道を行く。その後、県道に合流してその歩道を行くが、みかも山公園東口広場入口を過ぎると路側帯のみになる。大型車が次々とやって来て、対向車があると路側帯をかすめてすれ違うのでビビる。  低い峠を越えて行けば間もなくR50に出合い、広い歩道完備で一安心。右へ少し行けば道の駅みかもだ。 前回の印象と較べると、麓近くは園地化されている感じですが、三毳神社奥社から先は山道らしさが残っていました。ただし、木が成長したのか、すっきりした展望は得られなくなった感じです。それでも、雑木林の道を辿り、歴史的遺産もあり、やはり名山と言うに足る山でした ▲項目索引▲ ◎トップページへ戻る◎ |