東京周辺日帰り100名山

21.09.30 更新 (#は単なる追番号で順位等ではない)目次

| 地域 | 山名 |

|---|---|

| 多摩北部・奥武蔵 | 多峯主山 日和田山 スカリ山 伊豆ヶ岳 丸山 武甲山 有間山 |

| 外秩父・比企周辺 | 臼入山 登谷山 大霧山 |

| 秩父・寄居周辺 | 宝登山 破風山 釜ノ沢五峰 城峯山 |

| 奥多摩周辺 | 日の出アルプス 高水三山 棒ノ折山 川苔山 日向沢ノ峰 大岳山 御前山 戸倉三山 笹尾根 三頭山 鷹ノ巣山 雲取山 |

| 多摩南部・高尾周辺・中央線沿線1 | 高尾山 南高尾山稜 北高尾山稜 陣馬山 石老山 峰山 |

| 中央線沿線2 | 寺山 岩殿山 大岱山 九鬼山 高川山 本社ヶ丸 滝子山 雁ヶ腹摺山 大菩薩嶺 黒川鶏冠山 乾徳山 甲府白山 羅漢寺山 権現岳 |

| 富士五湖周辺 | 富士山 三ッ峠 釈迦ヶ岳 |

| 丹沢・道志 | 仏果山 大山三峰山 大山 塔ノ岳 大野山 シダンゴ山 桧洞丸 蛭ヶ岳 御正体山 |

| 東海道線周辺・甲州南部 | 大楠山 曽我山 矢倉岳 金時山 沼津アルプス 大仁城山 浜石岳 篠井山 七面山 山伏 |

| 奥秩父・西上州 | 秩父御岳山 妙法ヶ岳 南天山 両神山 北奥千丈岳 御荷鉾山 桧沢岳 鹿岳 荒船山 妙義白雲山 裏妙義 |

| 北関東・上越国境 | 三毳山 カマドクラ 古賀志山 篠井富屋連峰 大小山 足利行道山 鳴神山 掃部ヶ岳 岩櫃山 子持山 白毛門 |

| 東関東 | 伊予ヶ岳 安房高山 筑波山 難台山 高鈴山 男体山 八溝山 |

| 越後・信州 | 八海山 戸隠表山 |

多摩北部・奥武蔵

| # | 山名(標高m) | 歩程例 (実行日) | コメント |

|---|---|---|---|

| 001 | 多峯主山(271) | 飯能駅(108)−天覧山(197)−多峯主山−吾妻峡(105)−龍崖山(246)−飯能駅 (19.05.02) | 天覧山だけだと散歩程度なので、多峯主山と結んで歩くことが多い。それでも超ショートコースだが、天覚山方面へ足を延ばせばハイキングらしい歩程となる。 歩程例は龍崖山と結んで飯能駅発着の周遊コースとした。天覧山、多峯主山、龍崖山いずれも好展望だし、それ以外にも風光の良い所が随所にあって充実したコースと言える。  龍崖山より多峯主山。 |

| 002 | 日和田山(305) | 高麗駅(110)−日和田山−物見山(375)−北向地蔵(377)−ユガテ(290)−顔振峠(500)−吾野駅(180) (94.09.11) | 東京周辺ハイキング入門の山。山頂直下の金毘羅神社(260)で絶景を満喫できる。巾着田など高麗周辺の名所と合わせて歩けば比較的軽いハイキングが楽しめる。 歩程例は、日和田山から奥武蔵高原尾根を顔振峠へ向かっており、途中「桃源郷」と形容される山村集落ユガテに立寄るなど歩きでのあるコース。  多峯主山より日和田山。左に高指山。 |

| 003 | スカリ山(435) | 武蔵横手駅(113)−長尾根山(273)−スカリ山−茶嶽山(450)−大平山(335)−大谷木中央公会堂BS(105) (20.12.18) | 奥武蔵高原(丸山〜日和田山)主稜上にあるこの山の周辺から西武線(R299)側に降りている支尾根には送電線巡視路等の仕事道が通っていて、ハイカーにも歩かれているがガイドブックに記載がない穴場ルートがいくつかある。山頂の展望も、そこそこいいし、それほど混むことはないので弁当タイムにも持って来い。 歩程例では関ノ入右岸の尾根からスカリ山に登り、鎌北湖北岸の334.m三角点峰(大平山)の尾根へ足を伸ばしたが、茶嶽山の北北西で奥武蔵高原から分岐する尾根の林道阿諏訪線への下りは赤テープ頼りの藪道で精神力・体力を結構消耗した。  西上武幹線227鉄塔下付近よりスカリ山付近の尾根。 |

| 004 | 伊豆ヶ岳(851) | 正丸駅(300)−伊豆ヶ岳−天目指峠(490)1137−548mピーク鉄塔(540)−仁田山峠(400)−楢抜山(554)−赤沢BS(190) (98.12.21) | 奥武蔵核心部入門の山。正丸からの一般的なコースから登っても、沢沿い・木に捕まりながらの急斜面(以前は山頂直下の長い鎖場が名物だったが、通行禁止に。)と変化に富んでいて楽しめるが、草の枯れた季節の静かな山歩きには東尾根(仮称)をお奨めする。この山だけなら正丸峠経由で正丸駅へ下ることが出来るが、子の権現方面への縦走も一般的。時間と体力があれば、武川岳と結ぶのもよい。 歩程例では子の権現の南を巻いて楢抜山まで足を延ばした。  子の権現西の鞍部より伊豆ヶ岳。 |

| 005 | 丸山(960) | 芦ヶ久保駅(320)−大野峠(850)−丸山−金昌寺(230)−西武秩父駅(240) (01.11.04) | 山頂展望台からの眺めは秀逸。条件が良ければ北アルプスまで望めるという。歩程例は代表的コース。山頂直下に広大な駐車場があり、そこからなら徒歩10分ほどで登頂も可能。 芦ヶ久保から最短の果樹公園村経由で登り、大野峠から南へ正丸峠方面、あるいは北へ外秩父方面を目指すのも良いプラン。  秩父ミューズパーク旅立ちの丘より丸山。 |

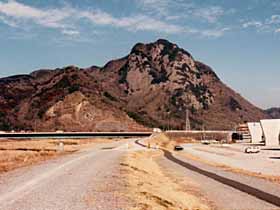

| 006 | 武甲山(1304) | 横瀬駅(250)−武甲山−シラジクボ(1070)−小持山(1273)−大持山(1294)−妻坂峠(839)−武川岳(1052)−二子山(860)−芦ヶ久保駅(317) (98.11.26) | 石灰岩採取のため、標高は1336mから1304mになってしまったが、秩父に近付いたときR299から見上げる姿は迫力あるし、秩父市街から一番目立つ山である。山頂からの展望も素晴らしいし、まだまだ見捨てたものではない。この山のみを目指すなら、かつては表参道を登り西参道へ下れば西武線横瀬駅のみ利用で便利だったが、現在は表参道往復を避けると秩父鉄道・浦山口駅に下る事になる。 大持山・子持山と結べば充実したコースとなる。歩程例はやや健脚向けロングコースで、眺めの良い季節は日が短いので早めに出発しないと後半、日没に追われてのんびり楽しめない。  横瀬・キノコ茶屋駐車場より武甲山。 |

| 007 | 有間山(タタラの頭1213) | 名郷BS(328)−鳥首峠(933)−橋小屋の頭(1163)−タタラの頭−仁田山(1211)−日向沢の峰(1356)−棒ノ折山(969)−名坂峠(720)−川井駅(267) (96.12.29) | 有間山は、最近では主に1213.5m三角点(タタラの頭)付近を指すようだが、元来、名栗川上流域で秩父側の浦山川流域との境をなす、鳥首峠から仁田山の南までにかけての稜線の総称。昔は、橋小屋の頭より南は薮と無展望の樹林帯のため、篤志家向けのコースだったが、近年は藪が切り開かれ、展望も得られるようになった。その後、タタラの頭〜仁田山間を林道が乗越す(有馬峠)ようになったが、通行止の事が多い。 歩程例は、適期には日も短く日没も気になるロングコースだが、有間山全山を縦走するとどのみち下山路は長くなる。  多峯主山より仁田山〜橋小屋の頭。奥に左・三ツドッケ〜中央やや右・大平山(手前タタラの頭)。 |

外秩父・比企周辺

| # | 山名(標高m) | 歩程例 (実行日) | コメント |

|---|---|---|---|

| 008 | 臼入山(421) | 寺岡BS(140)−安戸城跡(239)−臼入山−官ノ倉山(344)−石尊山(344)−腰越城跡本郭(216)−木落しBS(105) (17.02.03) | この付近のメインルートは小川町駅−石尊山−官ノ倉山−臼入山−東秩父村役場入口バス停で初めてならこれをお勧めするが、登り下りにいくつかのバリエーションルートを選べる。もし、前進困難になっても退却が容易なのが小さい山のいい所。ささやかな冒険が楽しめる。 歩程例は登り道と下り道に城跡がそれぞれあり、景色に変化もある面白いコース。危険個所や藪はなく、道は明瞭なので難度は高くない。  石尊山より臼入山。奥に登谷山。 |

| 009 | 登谷山(668) | 波久礼駅(112)−釜伏山(582)−登谷山−皇鈴山(679)−愛宕山(655)−打出BS(175) (96.02.10) | 外秩父7峰縦走コースの最終盤の山だが、時間に追われてさっさと通過してしまうのは惜しい。この付近だけのために出かける価値もあるし、北の釜伏山あるいは南の大霧山と組み合わせればガッチリ一日コースとなる。愛宕山・皇鈴山等とともに南北にピークが連なる頂稜部を形成していて、この付近は一か所で360度とはいかないまでも、場所を変えれば様々な方面への展望が得られる。すぐ西側に車道が通じていて駐車場もあるのでマイカー登山ならのんびり出来る。西側斜面の登谷高原牧場は休止してしまったようだが、それらしい牧歌的景色は残っている。 歩程例は釜伏山から縦走する充実したコース。  宝登山山頂少し南東より登谷山。 |

| 010 | 大霧山(767) | 橋場BS(190)−粥新田峠(540)−大霧山−旧定峰峠(630)−定峰橋BS(235) (04.11.17) | 外秩父の中央部にあって、芦ヶ久保〜寄居や外秩父七峰縦走等、ロングコースの通過点でもあるが、非常に景色がいいので、この山一山をのんびり歩くのもお勧め。山頂からの展望は、武甲山、奥秩父−西上州−関東平野へと大パノラマ。また、北側に見下ろす秩父高原牧場、登谷高原牧場(廃業)方面のなだらかな尾根ののどかな風景もいい感じ。 宝登山〜ロープウェイの道より大霧山。 |

秩父・寄居周辺

| # | 山名(標高m) | 歩程例 (実行日) | コメント |

|---|---|---|---|

| 011 | 宝登山(497) | 野上駅(140)−長瀞アルプス入口(140)−小鳥峠(280)−宝登山−宝登山神社(190)−長瀞駅(140) (16.03.01) | 長瀞アルプスは宝登山から北北東に伸びる尾根コース。晩秋〜春の好天の日にのんびり気楽に歩くのによい。山頂はかなり広く、その南西縁からは南〜西の展望が得られ、武甲山と両神山が目立ちその間にやや遠く奥秩父の山々、両神山の手前には近く、破風山〜城峯山が見渡せる。 ロープウェイでも登れる山。  賽神峠南の車道より宝登山。 |

| 012 | 破風山(627) | 皆野(168)−椋宮橋(181)−破風山−札立峠(530)−大前山(653)−天狗山(656)−大前(525)−秩父華厳の滝BS(302) (01.04.08) | 地形図で見ると城峯山の前座みたいな物で、実際、所要時間も大した事なく登れるが、展望が明るく開け、楽しいハイキングが出来る。山頂付近の尾根は天上の楽園感。 歩程例では天狗山−大前山へと歩を進めた。札立峠から下る事も出来るが、ここから先の尾根がお楽しみの核心部。如金峰(ニョッキンポウ)の岩頭付近からは、岩稜が表われ始め、天上の廊下を渡って行くようないい気分。下山後、バスが来るまでの時間で秩父華厳の滝見物。  宝登山より破風山。 |

| 013 | 釜ノ沢五峰(中ノ沢ノ頭581) | 長若中学校前BS(241)−法性寺入口(274)−お船観音(370)−亀ヶ岳展望台(390)−長若山荘裏−一ノ峰(440)−五ノ峰(550)−中ノ沢ノ頭(581)−長若天体観測所(550)−竜神山(539)−兎岩(450)−文殊峠登山口(330)−長若中学校前BS−1707松井田BS(222) (18.04.20) | 秩父盆地と小鹿野盆地を隔てる丘陵地帯の西端近くに位置する尾根。歩程例のように般若山と組み合わせれば悪路のスリルやルートファインディングや好展望が高密度に凝縮した素晴しいコースとなるが、意外にきつい。 途中、中ノ沢ノ頭から縦走路を南西へ少し外れて寄った長若天体観測所(民宿「長若山荘」の私設)は敷地が開放されている。休憩に適した四阿もあり、ドームの脇は奥秩父や西上州の山々の展望が抜群。  三ノ峰より四ノ峰と五ノ峰の先から左へ辿る尾根。 |

| 014 | 城峯山(1038) | 城峯神社駐車場(930)−城峯山−城峯神社駐車場 (14.11.03) | この山の登山動機は、一にも二にも展望抜群と言うこと。山頂展望塔からの奥武蔵、奥秩父、西上州の山々の眺めが素晴しいし、荒川左岸の丘陵地の細かい山ひだも印象的。公共交通機関利用はきつい。昔、登ったときは、運良く皆野駅から万年橋BSまでバスを利用することが出来たが、その後は1時間以上の車道歩きでようやく登山口に。下りでは、門平付近から親鼻駅まで約2時間の車道歩きだった。 歩程例は城峯神社駐車場までバイク。徒歩15分ほどで展望塔に立つ事が出来た。  賽神峠南の車道より城峯山。手前に宝登山。 |

奥多摩周辺

| # | 山名(標高m) | 歩程例 (実行日) | コメント |

|---|---|---|---|

| 015 | 日の出アルプス(赤ぼっこ410) | 青梅駅(197)−天祖神社(225)−二ツ塚峠(358)−馬引沢峠(326)−赤ぼっこ−天狗岩(370)−宮ノ平駅(218) (98.11.21) | 梅ケ谷峠の東〜二ツ塚峠あたりの尾根道(現地表示「日の出アルプス」あるいは「長渕山ハイキングコース」)。好もしい雑木林もあり、また整備されたコースなのに人にあまり会わずにお手軽に静かなハイキングが楽しめる。赤ぽっこ〜和田町への下降路分岐点付近の尾根沿いには短い距離(地図上計測で1.7km)に三角点が3つあるのは不思議。ただしの388.4m点の標石は発見できず。 あまり早く起きられなかったけど、今日は天気がいいのでどこか歩かないと勿体ない、と言うときなどにお勧め。以前は天狗岩が随一の展望台だったが、その後赤ぽっこの北面全体が伐採されて西〜北〜東と大展望が得られるようになった。赤ぽっこだけでも行く価値がある。 歩程例は初めて訪れるのにお勧めのコース。  赤ぼっこ。 |

| 016 | 高水三山(岩茸石山793) | 滝成BS(200)−稲詰峠(330)−夕倉山(411)−松ノ木峠(386)−伏木峠(399)−高水山(759)−岩茸石山−惣岳山(756)−御嶽駅(240) (03.11.14) | コンパクトに名のある3山の縦走が出来るので、東京周辺ハイキング入門の山として人気。高水山山頂は展望もなくやや寂峰の趣だが、直下に常福院があり、屋根の下に細かい彫刻が施された本堂はなかなか立派な造り。岩茸石山山頂付近からは黒山方面へ続く尾根や川苔山、高水山方面など展望が広い。祠のある惣岳山山頂付近の切り開きは広いが、木に囲まれて展望はない。 歩程例はノボリオイゾネを経て高水山に登ったコース。高水三山だけでは歩程的に物足りない人にお薦め。  赤ぽっこより高水三山 |

| 017 | 棒ノ折山(969) | 川井駅(260)−登山口(400)−棒ノ折山−黒山(842)−名坂峠(750)−川井駅 (1969頃) | 山頂は広々としていて、奥武蔵や筑波山、赤城山、上越国境が望める。歩程例は奥多摩入門コース。登りを奥武蔵側・白矢沢林道に採るのもポピュラー。黒山から小沢峠方面に、あるいは名坂峠から岩茸石山−惣岳山へ向かうのも良い。黒山−名坂峠のアップダウンは意外ときつく感じる。 奥秩父線46号鉄塔付近より棒ノ折山。右奥に川苔山。 |

| 018 | 川苔山(1363) | 川井駅(253)−獅子口小屋跡(996)−川苔山−本仁田山(1225)−奥多摩駅(340) (95.09.09) | 大岳山と奥多摩一番人気を競う奥多摩屈指の好展望の山。山頂に至る道は多彩で、鳩ノ巣から大根ノ山ノ神経由が最短だが川乗谷林道コースが人気。その他、大丹波川沿い、赤杭尾根、真名井沢北稜、本仁田山からの尾根道、日向沢ノ峰からの尾根道等がある。 歩程例は川井駅から大丹波川沿いを登り、登頂後は本仁田山経由で奥多摩駅へ下ったやや長めのコース。  岩茸石山より川苔山。 |

| 019 | 日向沢ノ峰(南峰1356) | 浦山大日堂BT(450)−蕎麦粒山(1472)−日向沢ノ峰−狼住所(1260)−大根ノ山ノ神(660)−鳩ノ巣駅(320) (01.12.09) | 「峰」を「うら」と読むのは日向沢ノ峰以外知らない。奥多摩北端の都県境尾根上の地味なピークだが、奥武蔵・外秩父の山域は全てここから有馬山を経て派生している。南峰からの展望は富士山を始め多数の山々が見渡せるうえに、人工物が殆ど目に入らないのが秀逸。縦走中に忙しく通過し勝ちだが、じっくり訪れたい山だ。有馬峠まで車で行けばここまで50分程だが、公共交通機関利用ではややロングコースにならざるを得ない。 蕎麦粒山と組合わせるコースがお奨めだが歩程例で浦山大日堂に9時前に着いた西武秩父駅入口BS809発のバスは現在は無く、タクシーだと4000円ほど掛かる。名郷から有馬山経由ではここまで5時間近く掛かる。公共交通機関利用では鳩ノ巣から大根ノ山ノ神経由での往復が一番容易と思われる。  一本杉峠南東の伐採地付近より、肩のように見える日向沢ノ峰。 |

| 020 | 大岳山(1266) | 上養沢BT(350)−七代の滝(700)−綾広の滝(840)−大岳山−鍋割山(1084)−男具那ノ峰(1077)−御岳神社(929) −御岳平(830)−ケーブル下BT(370) (15.07.12) | 奥多摩ハイキングを始めたら2〜3度目までには登るべき名山。山頂直下は岩っぽくて、山頂からの展望は幾重にも山並が重なり、お手軽な割に深山の趣。 ケーブル利用で御岳平から登り、鋸尾根を下るのが最もポピュラーなコースだが、歩程例の他にも高岩尾根(サルギ尾根)、海沢探勝路など面白い登山路があり、下山路としては馬頭刈尾根もお勧め。  戸倉三山峰見通りより大岳山。 |

| 021 | 御前山(1405) | 御岳平(830)−アクバ峠(1020)−大岳山(1266)−大ダワ(990)−クロノ尾山(1170)−御前山−西の境橋分岐(1320)−境橋BS(380) (16.05.20) | 展望は良くなく、結構混んでることが多くて、山頂自体はそれほど面白くない御前山だが、奥多摩主脈にあってその縦走の他、南北両側に様々な登山ルートが採れるの登りがいのある山で、やはりこの企画としては外せない名山。入門コースは栃寄沢沿いの道から登ってサス沢山から小河内ダムに降りるコースだが、御岳山ケーブルを利用すれば大岳山からの縦走も極端にきつくはない。その他、南面の湯久保尾根コースが有名だが、その東の中尾根や北面九重山の尾根も困難な登路ではない。 歩程例では御岳山ケーブル利用で大岳山から縦走し栃寄沢沿いの道を下っている。  大岳山より御前山。 |

| 022 | 戸倉三山(臼杵山842) | 沢戸橋BS(190)−刈寄山(687)−市道山(795)−臼杵山−荷田子峠(400)−荷田子BS(230) (15.12.16) | 昔のガイドブック「アルパインガイド 奥多摩・奥武蔵・陣馬高原」(横山厚夫 1970)では「高水三山とともに奥多摩入門のコースとして古くから歩かれている」と紹介されている。しかし、距離・累積標高差を比べれば高水三山より難度はかなり上で、所要時間も大きく、適期(草が枯れ、かつ無雪)は日が短いためスケジュールは結構タイトになる。そのためか、様々なガイドブックに紹介されている有名コースなのに意外とすいている。静かな山歩きが楽しめるし、所々展望の開ける場所もある。 入山峠北より峰見通り。 |

| 023 | 笹尾根(丸山1098) | 都民の森BT(990)−鞘口峠(1142)−三頭山(1531)−丸山−生藤山(990)−和田峠(687)−陣馬高原下BT(328) (96.08.07) | 奥多摩最奥の三頭山から高尾山まで甲武相国境(ガイドブック等のテリトリ的にも、奥多摩と中央線沿線の境)をなす長大な尾根。これを1日で歩き切るのはよほどの健脚でないと厳しい。ただしガイドブック等の項目では西原峠から日原峠、あるいは浅間峠くらいまでのみを笹尾根として扱っているようだ。 歩程例では三頭山〜和田峠を歩いた。全般的に好展望の場所も多く、西原峠から丸山付近は明るくのびやかな尾根道で、生藤山周辺では岩稜も出てくる。充実した山行になった。  権現山より笹尾根の丸山付近。奥に大岳山と馬頭刈尾根。 |

| 024 | 三頭山(中央峰1531) | 都民の森駐車場(990)−鞘口峠(1142)−三頭山東峰(1528)−三頭山中央峰−三頭山西峰(1525)−ムシカリ峠(1103)−滝見橋(1075)−都民の森駐車場 (19.09.06) | 南奥多摩最奥・最高峰の山。奥多摩主脈(御岳山方面)と笹尾根(高尾山方面)の起点となる山。昔は日帰りがきつい深山だったが、奥多摩周遊道が出来たのでこの山だけなら都民の森から短い周遊コースで辿ることが出来る。 歩程例は都民の森駐車場発着3時間20分のショートコースだが、深山の趣を味わい、三頭大滝を見物する等楽しい。都民の森早朝発なら、御前山・大岳山と奥多摩三山日帰り縦走も不可能ではない。  御前山頂陵部西端より三頭山。 |

| 025 | 鷹ノ巣山(1737) | 東日原BS(610)−稲村岩(920)−鷹ノ巣山−倉戸山(1169)−倉戸口BS(560)−奥多摩湖BS(540) (97.04.27) | 山頂からは大展望が得られる。歩程例では稲村岩尾根を登って榧ノ木尾根を下る縦断コースを採った。途中、稲村岩への往復は露岩歩きで行程に変化がついて楽しい。初めてなら下りは、石尾根縦走路が、好展望の六ッ石山にも登れて奥多摩駅へ徒歩のみで下り着けるのでお勧め。 他に、浅間尾根や、七ッ石山から石尾根縦走も有力なプラン。  奥多摩周遊道路・月夜見第2駐車場より鷹ノ巣山。 |

| 026 | 雲取山(2017) | 鴨沢BS(140)−雲取山−鴨沢BS (年月日不詳) | 言わずと知れた東京都最高峰。昔は標高2018mだった。展望も抜群。ここで多くを語る必要なし。 日帰りだと一般的には鴨沢からの往復となるが、それでもかなりきつい。  奥多摩周遊道路・月夜見第2駐車場より、七ツ石山の右奥に雲取山。 |

多摩南部・高尾周辺・中央線沿線1

| # | 山名(標高m) | 歩程例 (実行日) | コメント |

|---|---|---|---|

| 027 | 高尾山(599) | 高尾山口駅(190)−琵琶滝(290)−高尾山−稲荷山コース−高尾山口駅 (13.03.19) | 都民のオアシス。登山者数世界一。ミシュラン三ツ星。あまりに人気の山だが、登山コースも豊富。山頂展望地は南面が開け富士山や丹沢等の山々が大きく望める。ケーブルまたはリフトを利用して1号路を行けば散歩程度の歩程。東海自然歩道開設の頃は標高が切りのいい600mだったのに残念。 歩程例では、登りは6号路(琵琶滝コース)、下りは1号路(表参道)を使った。6号路は沢沿いの道で、上部に、流れの中を石伝いに行く部分がある。1号路は舗装道。途中僅かに寄り道した金比羅台(370)からは都心の高層ビル群や筑波山が望める。金比羅台には高尾駅からR20を1.3kmくらい西進した所からの登山道もある。 その他、麓からの道としては、南側の尾根を登る稲荷山コース、R20蛇滝BSから沢沿いを登る蛇滝コース、R20日影BSから登るいろはの森・学習の道、いろはの森から分岐する北尾根の道がある。 また、城山方面への尾根道(奥高尾銃走路)も賑わっている。  草戸峠付近より高尾山。 |

| 028 | 南高尾山稜(大洞山536) | 大垂水BS(372)−大洞山−草戸山分岐(414)−金刀比羅宮参道口(165)−橋本駅(141) (19.02.21) | 地形的には奥高尾主稜の城山付近から南に分岐する尾根だが、高尾山方面から大垂水峠へ行き、そこから歩くことも多い。峰ノ薬師経由で津久井湖(相模川)側に下る道が本線だが、三沢峠辺りからは様々なルートが選べる。金刀比羅宮や草戸山等訪ねるも楽しい。 歩程例ではバスで大垂水峠へ行き、城山湖南岸の尾根から小松ハイキングコースを下った。  仙洞寺山の林道より南高尾山稜。 |

| 029 | 北高尾山稜(城山本丸460) | 八王子城跡BT(230)−城山本丸−富士見台(550)−杉の丸(612)−堂所山(731)−陣馬山(855)−上沢井(300)−藤野駅(220) (13.06.09) | 奥高尾の主稜から堂所山(奥高尾縦走路は僅か南を巻いてしまっている)で北側へ分岐し、八王子城山へ至る尾根コース。陣馬山と結ぶのが定番で、どちら向きも歩かれている。展望に恵まれない無名峰の登り下りが多く意外ときつく感じるが、奥高尾縦走路よりは遥かに人が少なく、静かな山歩きが楽しめる。また、八王子城跡の遺構巡りも興味深い。 歩程例では八王子城跡BTから歩き出して、陣馬山からは一の尾根コースを下っているが、栃谷尾根コースをお勧めしたい。  千手山西伐採地より北高尾山稜の富士見台〜黒ドッケ辺り。 |

| 030 | 陣馬山(857) | 上沢井BS(200)−陣馬山−陣馬山登山口BS(200) (98.04.19) | 奥高尾縦走路あるいは北高尾山稜と結んで登る事も多いが、この山1山を登り下りするのも悪くない。山頂は広々として好展望が広がる気分の良い所。 歩程例では、一ノ尾尾根からのんびり登り、下りは栃谷尾根を使った。かなり下って里に近付くと見晴らしのいい茶畑となり、伸びやかな眺めが満喫出来る。 尚、和田BT(350)から登るのが公共交通機関利用では一番楽。和田峠(690)まで車で行けば更に楽だが駐車料金がかかるうえ、周遊コースが組みにくいので登頂(展望)のみが目的でなければお勧めできない。  津久井堂所山より陣馬山。 |

| 031 | 石老山(702) | ピクニックランド前BS*(220)−大明神展望台(550)−石老山−石老山入口BS(200) (96.12.07) *ピクニックランド前BSはプレジャーフォレスト前に改称。 |

山頂や大明神展望台から富士山・白峰三山・丹沢・道志・笹尾根・関東平野等のすばらしい展望のも得られる山。登山口へのバスの便も比較的多い。歩程例では少しでも視程の良い早朝のうちに大明神展望台の展望を得ようと、通常の逆コースで登った。 東海自然歩道では石砂山と結ぶコースは一旦篠原に下山してから登って行くが、尾根通しで行く場合牧馬峠付近の車道へ降りる部分が非常に急。  津久井堂所山の北、350m圏峰の北西より石老山。 |

| 032 | 峰山(570) | 舟久保BS− 鉄の桟道−峰山102−伏馬田城趾−石砂山1317−篠原乗合−赤沢BS−藤野駅 (20.03.05) | 祠のある山頂は木立の中だが、樹間から東面に石老山・石砂山方面、南西面に丹沢北部の山や檜洞丸〜大室山・加入道山、ムギチロ・(奥に富士山)・鳥井立〜朝日山方面の展望が得られる。 歩程例はゴルフ場の西の尾根を多少ルートファインディングを楽しみながら登り、登頂後は伏馬田城趾、石砂山経由で篠原に下る面白いコース。篠原〜藤野駅は長い車道歩きで無名の峠を越えて行くが、この道も所々で好展望が得られる。全体としてはやや長いコースだが、累積標高差が大したことないので健脚向きと言うほどではない。  石砂山南西の鉄塔より峰山。 |

中央線沿線2

| # | 山名(標高m) | 歩程例 (実行日) | コメント |

|---|---|---|---|

| 033 | 寺山(568) | 梁川駅(290)…寺山…赤い祠のある峠(400)…御春山(464)…大野貯水池(300)…四方津駅(260) (06.09.24) | 御春山と結んだ歩程例のコースは、笹や倒木が多い道だが、迷いやすい所もなく歩程も短いので、遊歩道のような道ばかりでは物足りなくなった人の藪山入門コースとしてもお勧め。東面が絶壁になっている寺山山頂からは、標高からは想像できない程の見事な眺めが得られる。 御春山より寺山。奥に倉岳山。 |

| 034 | 岩殿山(634) | 大月駅(360)−岩殿山−稚児落し(596)−大月駅 (17.03.24) | 岩殿山から稚児落しのコースはお手軽に好展望や鎖場のスリルが味わえる。山頂の展望所からは大月市街を間近に見下ろせ、菊花山や御前山から九鬼山へ続く山塊が目立ち、富士山や三ッ峠の眺めも見事。 稚児落しは谷の源頭部を∩型に囲む高さ100mくらいの岩壁で、上部を辿る道は真ん中あたりで大岱山へ続く尾根道から分岐して左に曲がって行く。道からは足下の切れ落ちた様子は見えないが反対側の絶壁は見える。ここも好展望。  大月駅東側跨線橋より岩殿山。 |

| 035 | 大岱山(1185) | 奈良子入口BS(342)−林沢戸入口BS(410)−宮路山(1113)−大岱山−セイメイバン(1006)−稚児落し(590)−岩殿山(634)−大月駅(360) (97.03.09) | 中央線・大月の北方、雁腹摺山へ続く尾根上の金山峠東方で尾根が分岐するあたりの山。訪れる人も少な目で静かな山歩きが楽しめる。頂稜部には比高10m程のピークが南に、北にとジグザグに4つ位あって、その間の窪地は、獣たちが集まるヌタ場を形成していたらしい。 歩程例は定番のコース。宮路山まで登ってしまえば、あとは大きな登りのない尾根散歩。大岱山から桜沢峠まで下り一方で、随所に好展望地がある。その先は痩尾根や露岩や松が出現する面白い道になる。更にその先、稚児落しや岩殿山の展望も素晴らしい。  天神峠南東の鉄塔ピークより大岱山。左奥は雁ヶ腹摺山。 |

| 036 | 九鬼山(970) | 禾生駅(420)−九鬼山−鈴懸峠(720)−高畑山(982)−倉岳山(990)−舟山(818)−寺下峠(700)−梁川駅(280) (99.01.10) | 富士山や富士急線を囲む山々、大菩薩南部などが間近に見える好展望の山。田野倉駅から札金峠を経て登り、禾生駅へ下るのが基本のコースだが、猿橋駅から神楽山−馬立山−札金峠と縦走して登れば更に味わい深い。 歩程例は最短の禾生からの道を登り、鈴懸峠を経て東へ連なる前道志の山々を縦走して行くロングコース。右手の秋山川側と左手の桂川側の両方が見渡せる尾根道は中央線側へいくつもの下降路があるのでのんびり歩いて、適当な所で下山出来る。  高川山より九鬼山。 |

| 037 | 高川山(976) | 初雁駅−高川山−田野倉駅 (95.01.02) | かつては穴場だったが短時間で登れて富士山を始め360度展望抜群の山なので、好天の山頂は大賑わい。 岩殿山より高川山。 |

| 038 | 本社ヶ丸(1631) | 笹子駅(603)−清八峠(1593)−本社ガ丸−鶴ヶ鳥屋山(1374)−初狩駅(450) (92.04.26) | 山頂付近は露岩帯で北面はガレ、南面は絶壁。間近に三ッ峠が大きく望まれ、富士山、南アルプス、八ヶ岳、奥秩父、大菩薩等、展望は抜群。 天神山〜都留アルプス山間の伐採地より本社ヶ丸。 |

| 039 | 滝子山(1620) | 笹子駅(603)−寂しょう苑(640)−滝子山−桧平(1250)−初狩駅(450) (99.12.09) | 大菩薩連嶺の最南端にとんがった頂は相模湖〜笹子付近のいろいろな山から見て目立ち、近景では峨々として且つ重量感溢れる山体が望まれる。そして、山頂に立つと筆舌に尽くしがたい大展望を得ることが出来る、素晴らしい山。 歩程例は、美林の中を直登して手っ取り早く山頂に立つことが出来るうえに上部では岩場のスリルも味わえる寂しょう(「しょう」は「小尚」みたいな字)尾根から登り、南東の尾根から適度な斜度で効率よく初狩へ下れるお勧めのコース。  鶴ヶ鳥屋山東中腹より滝子山。 |

| 040 | 雁ヶ腹摺山(1874) | 大峠(1560)−雁ヶ腹摺山−1145大峠 (06.09.24) | 昔の500円札の絵柄の展望地として知られている。余程の健脚者でないと日帰りは困難だったが、林道が出来て、大峠から徒歩40分ほどで登頂出来るようになったのでバイクで大峠まで登った。山頂では500円札の富士山の展望が得られるが、両側が樹林のため、途中の低木帯の方が展望は広い。 大峠から登る事に関してはガイドブックでも安易に過ぎるとの否定的意見があるが、体力・財力がほどほどでも、深山の景色に触れられる貴重なルート。  滝子山より雁ヶ腹摺山。 |

| 041 | 大菩薩嶺(2057) | 福ちゃん荘(1700)−大菩薩嶺−大菩薩峠(1897)−牛ノ寝通り分岐(1930)−大ダワ(1300)−小菅村役場BS(660) (02.10.12) | 公共交通機関利用で東京から朝発の日帰り出来る山としてはたぶん最高峰。山頂南の肩・雷岩付近からの、連嶺の向こうに甲府盆地、その奥に富士山・南アルプスの展望は絶景。ここから大菩薩峠までの明るい尾根道もいい感じ。 裂石から上日川峠への登りは辛いが、最近は日によっては上日川峠までのバスもある模様。歩程例では塩山駅からタクシーを奮発してその上の福ちゃん荘まで登ったので楽ちん。浮いた時間と体力で牛ノ寝通り経由で小菅へ下山。牛ノ寝通りは柳沢峠道が出来る以前の青梅街道・大菩薩峠道。  黒川山見晴台より大菩薩嶺。 |

| 042 | 黒川鶏冠山(1701) | 柳沢峠(1472)−横手峠(1550)−黒川山(1710)−見晴台(1706)−鶏冠山−横手峠−柳沢峠 (05.06.25) | 柳沢峠まで車で行けば、短めの歩程で好展望の露岩頭や両手動員で露岩の間を行く道など面白い山歩きが出来る山。 地名が錯綜気味だが1710m三角点峰、あるいはこの付近全体が黒川山。三角点の北東の1700m圏峰が鶏冠山あるいは黒川鶏冠山、三角点の西の1716m標高点露岩頭が見晴台のようだ。黒川山は樹林に囲まれた小さ目の切開きで三角点標石以外特記事項なし。見晴台はその名に違わぬ好展望の露岩頭。やはり大菩薩嶺が目立つ。鶏冠山は樹林に囲まれ祠のある露岩頭で、南面は標高差数十mはありそうな直立した絶壁だが、なぜか地理院地図に接したため省かれた等高線とか崖記号とか、それを思わせる描写はない。  ハンゼの頭より鶏冠山。 |

| 043 | 乾徳山(2031) | 乾徳山登山口BS(830)−国師ガ原(1570)−乾徳山−水のタル(1990)−国師ガ原−道満山(1314)−乾徳山登山口BS (94.06.06) | 地形的見地からは奥秩父黒金山から南に下る尾根上の比高僅か40m程の露岩頭に過ぎないが、日帰り登山の対象としては森林・草原・岩場がお手頃に楽しめる一級品の山。乗物ではなくしっかり麓から徒歩で1200mの標高差を稼ぐ山だから、奥多摩・奥武蔵で山歩きを始めた人に初めての2000m峰チャレンジとして最適だ。山頂直下は70度くらいありそうな壁だが、岩に割れ目もあり、しっかりした鎖も付いているので、一見したほど困難ではない。 昔購入した複数のガイドブックの地図で、北方約300mの2016m標高点を誤って山頂の位置としていた。地形図上の露岩記号では標高が読み取れない事と扇平から山頂まで地図上より長く感じるためだと思われるが、現在の地形図は山頂に1031mの標高点が記されているのでガイドブックも訂正されている。 歩程例は最も一般的なコースだが、疲れを感じたら道満尾根を割愛して国師ガ原から往路を下ってもよい。  南側直下より乾徳山。 |

| 044 | 甲府白山(644) | 御湯村温泉入口BS(285)−湯村山(446)−白山1115−片山(665)−武田の杜サービスセンター(607)−山宮上町BS(316) (19.12.19) | 好展望のうえ露岩と白砂と松の道が好もしい。頂上は八王子神社になっているが、祠の前の石碑の基部は甲府盆地の先に御坂山地とその上に富士山が見える絶景ポイント。 北側の千代田湖からなら30分ほどで登れるがバスの便が悪いので、歩程例では南側の湯村温泉から尾根伝いに登った。白山だけでは歩き足りないので西側の片山に足を延ばしてから下山した。  登山道より白山。 |

| 045 | 羅漢寺山(弥三郎岳1058) | 昇仙峡滝上BT(699)−羅漢寺山分岐(807)−パノラマ台駅前(1020)−弥三郎岳−白砂山(981)−獅子平分岐(830)−天神森BS(460) (00.10.22) | 日帰りの山としてはアプローチが比較的長く交通費もかさむが、訪れてみて期待通りの価値はあった。岩と低木の景色も素晴らしいし、展望もよい。観光地のイメージが強いがハイキングにもいい山だ。 歩程例は定番と言うかこれ以外考え難いコース。  白砂山から弥三郎岳。 |

| 046 | 権現岳(2715) | 観音平(1540)−編笠山(2524)−権現岳−三ツ頭(2580)−甲斐大泉駅(1180) (94.08.28) | 夜行で小淵沢へ行って、早朝にタクシーで観音平まで入れば早朝の澄んだ遠望を得ることが出来、また比較的天候が安定している午前中に山中での行動を終えることが出来る。標高が高いので、山上では森林限界より上となり、天候が良ければ素晴らしい展望に恵まれる。甲斐大泉への下りは、非常に長く感じた。 編笠山より権現岳(中央右)。 |

富士五湖周辺

| # | 山名(標高m) | 歩程例 (実行日) | コメント |

|---|---|---|---|

| 047 | 富士山(3776) | 河口湖口五合目BT(2300)−剣ガ峰−御殿場口新五合目BT(1380) (1975頃) | いわずと知れた日本最高峰であるが、スバルライン開通で東京から夏季、夜行日帰り可能となった。それでも、標高差は1400mあり、睡眠不足と高山病と寒さでかなりきつかった。一度目は荒天で八合目で退却。2度目は快晴に恵まれ山頂からの展望も素晴らしかった。ただし、周りの山は全て眼下になるため、飛行機から見るような景色で、山岳展望としては迫力に欠ける。下りを御殿場口に採ったため、標高差が-2400m近くあり非常に長く感じた。砂走りのため、靴の中は、火山灰だらけだ。 甲府白山より富士山。 |

| 048 | 三ッ峠(開運山1785) | 三つ峠駅(615)−達磨石(950)−開運山−母の白滝(1000)−河口局前BS(840) (15.10.20) | 峠ではないので「3つの突起」的な命名だろう。一般には開運山(三ッ峠山頂)、御巣鷹山(1775 北のアンテナピーク)、木無山(1730〜1735 西の肩のような頂陵部)をその3峰としているようだ。麓や対岸の山から見ると、山頂直下の岩壁が特徴的。山頂からの展望は富士山・南アルプスを始めとして多くの山々が見渡せて素晴らしい。 代表的な登路は達磨石経由の尾根道(表登山道)で、岩壁基部を回り込んで山頂に達する由緒ある道。御坂峠道の三ッ峠登山口からの登路(裏登山道)は標高差も距離も小さくて表登山道より遥かに楽。下りは天上山経由(府戸尾根)が代表的。時おり富士山等を眺めつつのんびり下り、河口湖駅へ徒歩で行けるのでバスを使わなくて済む。尚、鉄道路線的に離れているので何となく遠いイメージだが、笹子駅から清八峠経由で登るコースは距離的には府戸尾根と大差なく、表・裏登山道の次にはお勧め(累積標高差は表登山道より200m程大きいのでその分きついが。)。 歩程例では、表登山道を登り、下りは母の白滝経由。ガイドブックにも載っているルートだが人通りは少なく、サブコースと言うよりはバリエーションコースの趣。  下暮地より三ッ峠。 |

| 049 | 釈迦ヶ岳(1641) | 日向坂峠(1450)−釈迦ヶ岳−日向坂峠 (06.10.08) | 元々交通不便な御坂山地の主脈から更に北に外れていて、東京から公共交通利用では日帰りが厳しい山。しかし、山頂の東側水平直線距離1.7km程の所、黒岳との鞍部の日向坂峠(どんべえ峠)を林道が乗っ越しており、ここまでバイクで行った。 山頂は露岩と低木に松などあり、天上の楽園のような筆者理想の風情。目の前の御坂主脈や富士は言うまでもなく、奥秩父、南ア等、目に飛び込む山の数が余りに多くて山座同定の意欲も湧かない程、360度の展望が素晴しい。  日向坂峠からの登り道より釈迦ヶ岳。 |

丹沢・道志

| # | 山名(標高m) | 歩程例 (実行日) | コメント |

|---|---|---|---|

| 050 | 仏果山(747) | 野外教育センターBS(180)−高取山(705)−仏果山−経ヶ岳(633)−華厳山(602)−高取山(522)−上飯山BS(80) (98.04.05) | 仏果山周辺は、丹沢山地東部にあるが、丹沢山地本体とは深い地溝(山頂標高747mに対して鞍部の標高280m)で隔てられ、独立した小山脈を形成している。北の高取山と仏果山には展望塔があって360度の大展望が満喫できる。 歩程例では北の高取山から南の高取山まで縦走しており、経ヶ岳から南は人に会うことも希で、静かな山歩きが楽しめる。  権現平(南山園地)より仏果山。 |

| 051 | 大山三峰山(935) | 煤ヶ谷BS(142)−大山三峰−不動尻(425)−(355)山ノ神トンネル(339)−広沢寺温泉入口BS(93) (96.10.08) | 日向山〜大山間の尾根上から眺めると、彫刻刀でえぐったように幾すじものルンゼが頂稜部に切れ込んで、なかなか精悍な姿。山頂付近は岩稜歩きが楽しめる(技術的には一般ハイカーに問題ないレベル)。灌木帯なので展望地もある。 日向山〜大山の大沢分岐付近より大山三峰山。 |

| 052 | 大山(1252) | ヤビツ峠BT(761)−大山−南尾根−権現山(224)−秦野駅(90) (94.03.21) | 平野から立上がる美しい三角形に登高欲をそそられ、山頂からの展望も抜群な山。雨降山の別名から雨乞いの山と容易に想像できる。大山への一番楽なルートは、ヤビツ峠BTからの尾根道。表参道にはケーブルがあるが、バス終点から山頂までの標高差935mのうち僅か280mしか稼げないので、使うメリットが小さすぎる。 歩程例では、浅間山・高取山・弘法山・権現山と経由して秦野駅まで4時間ほど歩き通す南尾根を下山ルートとした。長いが変化と充実感があって面白い。 日向薬師BTからは北側の日向山経由のルート及び、南側の尾根を辿るルートがある。 大山三峰から辿るコースはきついが、三峰自体が面白く、大山への登山道に合流するまでにはルートファインディングが楽しめる区間もある。(草が枯れた季節向き)  渋沢丘陵東部より大山。 |

| 053 | 塔ノ岳(1491) | 大倉BT(290)−塔ノ岳−行者岳(1209)−三ノ塔(1205)−富士見橋(700)−ヤビツ峠(761)−蓑毛BS(310) (99.10.22) | 丹沢入門コースかつ代表的コース。大倉→塔ノ岳の約1200mの標高差は、日帰りハイキングとしては第一級のもので、大蔵尾根はこれを能率よく稼ぐことが出来る。一部心ない山屋さん達から「バカ尾根」などと言われているが、登るに従って、海と平野と山の展望が広がる素晴らしい尾根道である。 歩程例では大倉尾根を登ったが、ヤビツ峠までバスで行き、そこから逆コースで表尾根を辿り、大倉へ下山するか、鍋割山へ足を延ばすのが一般的。ただし、標高の高いヤビツ峠から出発しても表尾根は起伏が多いため、塔ノ岳までの累積標高差及び所要時間は大倉→塔ノ岳を上回る。  渋沢丘陵コース最高点の西方より塔ノ岳。 |

| 054 | 大野山(723) | 山北駅(120)−大野山入口BS(140)−共和小学校(340)0−大野山−谷峨駅(160) (04.01.07) | お手軽に登れて、途中は雑木の中、結構山深い気分も味わえ、山頂付近一帯は牧場のためのびのびとした好展望、と非常にお得な山。山頂付近からは箱根連山、富士山、丹沢湖の奥に大室山、丹沢主稜やそこから南へ派生する山々が望まれる。 谷峨駅の西より大野山方面。 |

| 055 | シダンゴ山(758) | 寄BT(282)−シダンゴ山−高松山(801)−山北駅(108) (95.05.20) | 以前は無名の三角点峰だったが、その後ファミリーハイク向けのコースが整備され、手軽に登れて展望も良いので、現在ではガイドブックにも当たり前に紹介されている。山頂は展望抜群で、富士山の他、雨山〜鍋割山の稜線の向こうに丹沢主稜部が高山の趣で重厚に望まれる。一日の山行としてはこの山だけでは物足りないので、尾根伝いに高松山まで足を延ばす事をお薦めする。 対岸567.8m峰中腹の道よりジダンゴ山。 |

| 056 | 桧洞丸(1601) | 西丹沢BT*(464)−ツツジ新道−桧洞丸−犬越路(1060)−西丹沢BT (92.05.02) *西丹沢BTは現・箒沢BS。その後、バス路線は1.7kmくらい奥の西丹沢自然教室(現・西丹沢ビジターセンター)まで延長。 |

丹沢山地の最深部に位置するが、直接の登山口近くまでバスで入れるので、蛭ヶ岳よりは楽に日帰り山行出来る。山頂は深山の趣きがあるが樹木の中で展望は良くない。山頂南からは塔ノ岳方面、北西からは山中湖方面〜大室山方面〜袖平山方面の展望が得られ、それらの景色にも山深さが漂っていていい感じ。 歩程例は日帰りの定番コース。その他、大倉から塔ノ岳−丹沢山−蛭ヶ岳と縦走して来るコースもあるが無茶苦茶キツい。  大野山から檜洞丸。 |

| 057 | 蛭ヶ岳(1673) | ヤビツ峠(761)−塔ノ岳(1491)−丹沢山(1567)−蛭ヶ岳30−焼山(1060)−焼山登山口BS(295) (97.09.20) | 丹沢山地の最高峰。奥まったところにありロングコースは避けられないので、山頂の展望は良いが、バテバテな上、時間も押しているのでゆっくり山座同定をする余裕はない。塔ノ岳−丹沢山−蛭ヶ岳の後、焼山へ向かうのを丹沢主脈コース、檜洞丸へ向かうのを丹沢主稜コースと呼んでおり、前者でもきついが後者は更にきつい。 歩程例では塔ノ岳まで表尾根を辿っており、大倉尾根より若干きつい。  大倉尾根上部より蛭ヶ岳。 |

| 058 | 御正体山(1681) | 御正体入口BS(630)−御正体山(1681)−山伏峠分岐(1330)−石割山(1412)−湖北分岐(1270)−湖北BS(当時の位置985)−ホテルマウント富士入口BS(984) (02.11.16) | 道志山塊の最高峰として昔から広域のガイドブックにも掲載されている名山。日帰りハイカー的には秘境のイメージがあったが、地図を見ると歩程、標高差ともそれほどではなく、懸念材料の交通アクセスも、タクシー奮発覚悟で行ってみたらちょうどいい時刻のバスが利用出来た。一等三角点がある山頂は、木に囲まれていて展望はないが、深山の趣きがありながらも意外に明るい感じの場所。 歩程例は富士山の好展望台・石割山と結ぶ充実したコース。バテバテになった頃には展望も開けて来る。  大棚ノ頭から菰釣山へ登る尾根より御正体山。 |

東海道線周辺・甲州南部

| # | 山名(標高m) | 歩程例 (実行日) | コメント |

|---|---|---|---|

| 059 | 大楠山(241) | 安針塚駅(20)−塚山公園展望台−大楠山−前田橋BS(15) (02.05.03) | 三浦半島の最高峰。山頂近くは意外と高原情緒が感じられ、山頂展望塔に登れば雄大なパノラマを楽しむことができる。 いくつかの登山道があるが、いずれ距離も標高差も大したことないので、歩程例では安針塚駅から阿部倉コースを登って大楠山へ、下りは定番の前田橋コースを前田橋BSまで、と半島をほぼ横断した。これはこの山のベストコースと言われてる。  塚山公園より大楠山。 |

| 060 | 曽我山(不動山328) | 上大井駅(33)−いこいの村上部(210)−浅間山(317)−不動山−高山(246)−田島石橋交差点(21)−国府津駅(21) (20.02.27) | 上大井から国府津にかけて、御殿場線の北東側に横たわる丘陵地帯の総称で、名のあるピークは北から、浅間山、不動山、高山。展望が魅力の素晴らしいコース。歩程例前半の富士・箱根・丹沢の山岳展望は秀逸だし、後半の二宮市街とその向こう、小田原市街とその向こうの海、それらの手前の梅林やミカン畑の景色ものどかで素晴らしい。 ちょっとしたルートファインディングも楽しみながら3つのピークを目指すが、浅間山の山頂はアンテナ施設の藪の中で、前の道を通過せざるを得ない。浅間山は唯一切開きの山頂を踏めるが、木に囲まれて展望はない。高山は三角点峰だが、山頂はミカン畑で標石へ到達出来る道はない。歩程例では高山から西麓へ下ってしまったが、地図を見る限り、弁天山トンネルの上を通り国府津駅近くまで尾根沿いに辿ることも出来そう。  湘南平より曽我山。後ろは金時山〜矢倉岳(その後ろに富士山)。 |

| 061 | 矢倉岳(870) | 矢倉沢BS(250)−車道終点(400)−矢倉岳(870)−足柄城址公園(750)−地蔵堂BT(417) (16.12.02) | 箱根外輪山の外側裾野にあって、溶岩ドーム状のもっもりした形が目立つ山(実際は隆起で出来たらしい)。明るく開けた山頂からは、湘南方面−箱根方面−富士山方面が見渡せるが、丹沢方面の視界は低木等で塞がっている。 歩程例では足柄峠のすぐ北のビークに造成された足柄城址公園に寄っている。富士山や金時山を見ながらのんびり過ごすのによい場所なので、地蔵堂のバス発車時刻から予定コースタイム+αを引き算した時刻までここで時間調整した。  足柄峠の北の780m圏峰の巻道より矢倉岳。 |

| 062 | 金時山(1213) | 仙石BS(650)−乙女峠(1005)−金時山−明神ヶ岳(1169)−明星ヶ岳(924)−塔ノ峰(566)−箱根湯本駅(95) (99.07.06) | 箱根外輪山の最高峰。展望は、富士山は勿論望めるし、カルデラ内がジオラマのように眺められるのが素晴しい。 歩程例のように仙石原側から登れば標高差的に比較的楽なので、山と海両方眺めながら外輪山の長めの縦走を楽しむのも無理ではない。都合によっては明神ヶ岳あるいは明星ヶ岳から下山する事も出来る。足柄峠を挟んで矢倉岳と結んで歩く人もいる。この山一山周辺だけなら、夕日の滝からのコースが登り甲斐がある。  明神ヶ岳へ続く尾根道から金時山。 |

| 063 | 沼津アルプス(鷲頭山392) | 沼津駅(9)−香貫山(193)−横山(182)−徳倉山(256)−鷲頭山−大平山(356)−多比BS(2) (95.03.28) | 沼津の南東方に連なり鷲頭山を主峰とするミニ山脈。超低山なのに縦走路の上り下りは普通の低山と変わらない標高差があるので一峰ごとに麓近くまで降りているようで気分。海が見下ろせるすばらしく開放的な気分のカヤトの道もある。 縦走路志下坂峠側より鷲頭山。 |

| 064 | 大仁城山(342) | 大仁駅(31)−大仁城山−葛木山(452)−発端丈山(410)−三津BS(3) (96.02.12) | いかつい姿に登高欲をくすぐられる大仁城山。葛木山、発端丈山と辿れば途中ワイルドな道もあったりして楽しい。何れの峰も海を隔てた南アと富士の眺め等絶景が楽しめる。葛城山はロープウエイが通じているので、人出が多いが、発端丈山は静かな山頂。 大仁駅の西、狩野川近くより大仁城山。 |

| 065 | 浜石岳(707) | 由比駅(7)−野外センター(550)−浜石岳−さった峠展望台(80)−興津駅(317) (時期不明) | 海と山両方の展望が抜群の山。このような山は、東海道沿線にも湘南平とか湯河原幕山とか、いくつもあるが、浜石岳は海から近い割に標高が高いので、海岸線を見下ろした時の迫力が抜群。 歩程例は代表的コースだが、野外センターまで車道歩き。山頂直下まで車で行けるが、野外センター手前(510)の駐車場から30分ほど歩いて登る人が多いようだ。西側の坂本BSから登れば車道歩きは少ない。 峠と言えば道が尾根(大抵は鞍部)を乗越すものというイメージだが、さった峠は平地のない海岸を避けて山腹を高巻いている感じの所。  浜石岳山頂。 |

| 066 | 篠井山(1394) | 井出駅(143)−御堂登山口(315)−篠井山−成島(195)−内船駅(130) (93.05.04) | 身延線井出辺りから、どっしり峩々とした姿が目立ち、登行欲をそそられる山。山頂付近からの展望もいい。 歩程例では御堂から登って成島に下っているが、近年では奥山まで車で入り、そこから往復するのが一般的なようだ。成島から内船駅への1時間ほどの車道歩きは疲れのため非常に長く感じた。  御堂への道から篠井山。 |

| 067 | 七面山(1983) | 梅ガ島BT(850)−八紘嶺(1918)−七面山−角瀬BS(310) (95.11.04) | 七面山は、登山口の角瀬から1670mの標高差があり、相当にきつい。敬慎院まででも1400m近いが、法華経の年配信者が多数登って来るのは信仰の力か。歩程例は梅ガ島温泉からの縦走で、距離は増しいくつかのピークを越えて行くが、それでも累積標高差は角瀬からよりは小さい。八紘嶺−七面山間は、南アルプスも見ながら、殆ど人に出会わず、その割に安心して、のんびり歩ける素晴らしい道。 七面山山頂。 |

| 068 | 山伏(2013) | 梅ヶ島温泉BT(870)−八紘嶺(1918)−大谷嶺(2000)−山伏−赤水BS(687) (97.05.02) | 安倍川流域の最高峰。山頂は広い笹原で、立木もあるので一点からとは行かないが、場所を変えれば、富士山方面、南アルプス方面等、広い展望が得られる。 歩程例はすばらしいコース。高い交通費を使って、眠けをこらえて、東京から前夜発で出掛けて行く価値が十分ある。八紘嶺からの縦走路は大部分自然林とササで、倒木や石が苔むしていたりして趣がある場所もある。山深いのにも拘わらず道は奥多摩並に整備されており、指導標も完備していて安心して歩け、尚且つ、人にあまり出会わず静かな山歩きが楽しめる。全般的に、明るい雰囲気で、随所で得られる南アルプスや富士山、安倍川流域等の展望もすばらしい。  大谷嶺の西から山伏へ向かう尾根。 |

奥秩父・西上州

| # | 山名(標高m) | 歩程例 (実行日) | コメント |

|---|---|---|---|

| 069 | 秩父御岳山(1080) | 落合BS(396)−御岳山−三峰口駅(348) (04.11.27) | 木曽御嶽山の大滝口を開いた普寛行者が生家近くのこの山を開いたので、御岳山という名になったとのこと。祠のある山頂からの展望は、北西面が開け、勿論、両神山が大きいが、二子山や御荷鉾山など西上州の山々、奥には浅間山も望まれる。 歩程例またはこの逆コースが定番だが、落合から登った方が急な方を登りに使えて安全且つ、標高差も50mくらい稼げて楽。絶好の行楽日和の土曜日、山頂を独り占めにはできなかったが、標高が低い割に奥まったところにあるのが幸いしてか、山頂周辺を除いて他のハイカーに出合わずに済み、近景・遠景取り混ぜて風光を賞でながら、のんびり楽しく歩く事が出来た。  三峯神社〜二瀬ダムの道より秩父御岳山。 |

| 070 | 妙法ヶ岳(1332) | 三峯神社BT(1045)−奥宮参道入口(1065)−妙法ヶ岳−奥宮参道入口−三峯神社「参拝順路」−北端三角点(1101)−三峯神社BT (16.10.12) | 秩父三峰の北峰にあたるが、雲取山への縦走路からは外れている。しかし、山頂では山座同定でも始めようものなら時間がいくらあっても足りなさそうな展望は素晴らしいし、三峯神社と結めばショートコースとしてはとしては充実したものになる。三峯神社BTまでは西武秩父駅からのバスが便利。 歩程例では奥宮参道入口から山頂を往復した後、三峯神社「参拝順路」を一周し、更に北へロープウェイ山頂駅(廃止)ピーク北端の三角点まで足を延ばしたが歩程3時間ほどである。  林道大血川線より妙法ヶ岳。 |

| 071 | 南天山(1483) | 鎌倉橋(816)−尾根コース分岐(1090)−南天山−沢コース下降口(1363)−尾根コース分岐−鎌倉橋 (05.05.21) | 山頂は浅間山や奥秩父主脈も望める360度の大展望。特に、赤岩尾根〜両神山周辺のコツゴツした連なりが間近くて見事。公共交通機関利用では東京から日帰りは困難だが、登山口の鎌倉橋まで車で行けば3時間程度で山頂まで往復できる。 歩程例では、バイクで鎌倉橋まで行き、沢沿いの登山道の途中の分岐から登りは尾根コースで山頂近くまで、下りはそれより主稜を15分ほど西へ進んだ下降口から沢コース(と言っても、沢沿いより上部の山腹ジグザグまたはトラバースの方が長い)を分岐点まで下った。ピストンを避けると、これ(または逆コース)が唯一の一般向けコース。  八丁尾根より南天山。 |

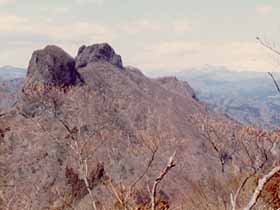

| 072 | 両神山(1723) | 上落合橋手前の駐車スペース(1140)−八丁峠(1480)−両神山−上落合橋手前の駐車スペース (93.08.13) | 遠くからでも目立つ鋸歯状の山体が登高欲をそそり、実際行ってみると鎖場のスリルと好展望に加え、花も楽しめる素晴らしい山。しかし、公共交通機関では東京から日帰りは難しく、バイクで行った。 歩程例では金山志賀坂林道の八丁隧道への登りで道が左にヘアピンカーブする所に、落合橋、上落合橋と僅か数10m離れた2つの橋があり、その間の広場に駐車。上落合橋を渡ってすぐ八丁峠への登山道に入った。八丁峠から八丁尾根を両神山へ。急な登り下りがあって、スリルも味わえるが必要な箇所には鎖が設置してあるので、一般ハイカーでも技術的には問題ない。下山は梵天尾根方面へ5分くらい行くと、右手に落合橋への下降路がある。しかしこの道はその後事故発生により廃道になった模様。 白井指からの往復は最短ルートだが、こちらも筆者が使った道は後に廃道。しかし、地主によって新道が整備され電話による事前予約と協力金支払で利用できるようだ。  宝登山より両神山。 |

| 073 | 北奥千丈岳(2601) | 大弛峠(2360)−国師ヶ岳(2592)−北奥千丈岳−夢の庭園−大弛峠 (94.07.21) | 関東山地の最高点に日帰りで立てるのは魅力。歩程例実行時は大弛峠までのダートコースの運転(筆者は車がないのでバイク)でかなり心身消耗したが、歩程は高尾山に登るより楽なショートコース。深山の趣があり、展望も素晴しい。 前国師付近より北奥千丈岳。 |

| 074 | 御荷鉾山(西御荷鉾山1286) | 投石峠(1018)−西御荷鉾山−投石峠−東御荷鉾山(1246)−1500投石峠 (05.05.04) | 西御荷鉾山と東御荷鉾山は山頂間2km以上あるし、最低鞍部からの標高差もそれぞれ250m前後あるので、双耳峰と言うよりは「御荷鉾二山」。公共交通機関利用では東京から日帰りは困難だが、車利用なら、鞍部の投石峠(現地の標識では「投げ石峠」。「とうせき」と読まれたくないからか?。)まで高度を稼げるので、余裕のハイキングになる。西御荷鉾山山頂付近からの眺めは抜群で、やはり両神山が印象的だがその他北面も南面も山だらけの絶景。東御荷鉾山も西御荷鉾山程ではないが好展望で、城峯山や父不見山辺りは間近く眺められる。 歩程例では投石峠までバイクで登り両峰をそれぞれ往復した。尚、台風19号(2019年)の影響で御荷鉾スーパー林道周辺も不通になった箇所が多いが、2121年9月現在投石峠へは到達可能なようだ。  城峯山より御荷鉾山。 |

| 075 | 桧沢岳(1133) | 舗装道路最高点(730)−桧沢岳西峰(1100)−桧沢岳−東の鞍部(1040)−舗装道路最高点 (06.10.15) | 歩程は短めの周遊コースだが、山村風景、岩場やルートファインディングなど西上州の山歩きの楽しみが凝縮された山。交通の便が悪いのでマイカー(バイク)でないと東京から日帰りは困難。 根草集落の舗装道路最高点付近の登山口から、まずは西峰とのコルへ。ここまでも整備された山道に比べると高難度。コルから上は岩場。好展望の西峰へ往復した後登り着いた本峰には祠などあり、難路を荷上げした関係者の信心が偲ばれる。下山はまず、頂上岩壁下の神社へ巻き下るが、そこから先の舗装道路までのルートもわかりにくい。  小沢岳より桧沢岳。 |

| 076 | 鹿岳(1012) | 下仁田駅−下高原−鹿岳−木々岩峠道−小沢橋BS (年月日不詳) | 二つの岩峰が目立ち、登行欲がくすぐられる山。歩程例では下高原の登山口から南峰(一ノ岳)と本峰(二ノ岳)の間の鞍部に登り、南峰を往復した後、本峰登頂。更に道なりに進んで木々岩峠道に合流して下高原へ下っている。鞍部から南峰への登りはじめは痩せた岩稜でビビる。本峰への登りは岩壁を木につかまって数m登らなくてはならなかったが、現在ではハシゴ等が整備されたようだ。本峰の展望は抜群。ガイドブックでは本峰から木々岩峠道へはここまでより難しいとされていたが、悪場はなく、迷うこともなかった。むしろ鞍部への岩壁を下る方がヤバそう。 以前の2.5万図「荒船山」や2020年頃の「地理院地図」では、本峰には1010mの等高線まで描かれているが、南峰が全く描かれていなかった。こちらに閉じた等高線またはがけ記号で囲まれた凸部の描写はなく本峰の肩のように一段低く描かれ、露岩記号はあるが岩棚のような描写でピークには見えないし読み取れる等高線は最高で920m。しかし、現地は本峰との間に明瞭な鞍部があるはっきりしたピークで複数の写真で確認しても本峰との標高の差は10mもなさそうだ。 最近(2021.09)に見た「地理院地図」では修正され、南峰は崖記号と閉じた等高線でピークとして描写されている。しかし、読み取れる最高の等高線が980mでその中に余白があるのは残念だ。勿論、尖峰の場合、最上の等高線までは描ききれないが、ここなら1000mまで描けそうだし、無理なら中にがけ記号で凸部の描写をすべきだ。出来れば頂上に標高点を設けてくれれば一番はっきりするのだが。 ところで、従来、標高点等はなかったし、地理院の「日本の山岳標高一覧 −1030山−」にも掲載されていないのに、ガイドブックやウエブサイトでなぜか鹿岳の標高は1015mと明記されている。普通は1010mの等高線だけが判断材料なら1010mとするところ*だが、地元で独自の測量を行った成果なのだろうか。ネットで検索してもオリジナルが判らない。根拠薄弱な数値が出典不明のまま転載を繰り返されていた疑いもある。そんな中、今般の地理院地図では本峰の1010m閉曲線の中に「・1012」の標高点が設けられた。なので、本稿では取り敢えずこれを鹿岳の標高とする。  四ツ又山より鹿岳。右奥浅間山。 *昔、谷川岳の標高はトマの耳の三角点標高から1963mとされていた。オキの耳は5万図の等高線から1960mとされていたためだ。近年、オキの耳に1977mの標高点が設けられたため、 谷川岳の標高は1977mとなるとともに、両耳の立場は逆転した。 |

| 077 | 荒船山(京塚山1423) | 荒船不動駐車場(1020)−星尾峠(1265)−京塚山−艫岩展望台(1320)−相沢(560)−三ツ瀬(440)−山口BS(325) (96.08.25) | テーブルマウンテンとして名高い。最高点は頂稜部南端の京塚山。頂稜部は殆ど樹林帯で展望はないが北端の艫岩展望台からは浅間山方面や妙義山方面の好展望が得られる。 歩程例では荒船不動駐車場までタクシーを利用して楽をした。下山後、最寄のバス停は三ツ瀬だが次のバスまで時間があり過ぎたので山口まで歩いた。  京塚山山頂。 |

| 078 | 妙義白雲山(天狗岳1084) | 妙義神社BS(430)−奥ノ院(900)−白雲山−タルワキ沢のコル(1010)−中間道(670)−妙義神社BS (年月日不詳) | 妙義山は岩場のスリルと絶景が楽しめる素晴らしい山。表妙義は白雲山・金洞山・金鶏山の3つの山域に分けられる。最高峰の相馬岳(1104m)は白雲山の山域だが、狭義の白雲山はタルワキ沢の東側のいくつかのピークの連なりを指す。 白雲山−金洞山の縦走は経験者向けだが、要所に鎖は設置されているので歩程例のように白雲山だけなら技術的には一般ハイカーでも行ける。(+相馬岳も。)ただし、傾斜がきつく、凹凸が乏しく、殆ど鎖に頼る箇所もあるので、体重に見合った腕力・握力とその持久力が必要。  セブンイレブン 妙義上高田店付近より妙義白雲山。 |

| 079 | 裏妙義(丁須岩1057) | 横川駅(387)−鍵沢−丁須−三方境(896)−入牧橋(458)−横川駅 (94.11.02) | 丁須(丁須の頭)付近から三方境までの縦走は絶景の岩場歩きが堪能出来る。縦走路は赤岩、烏帽子岩を巻いており一般ハイカーが山頂まで行けるピークは最後の風穴尾根の頭のみ。丁須は直下までは誰でも登れるが登頂は一般的でない。 歩程例では丁須付近まで鍵沢経由で登ったが他に一般的な登路としては、御岳経由、籠沢経由がある。  丁須付近より裏妙義の主稜。 |

北関東・上越国境

| # | 山名(標高m) | 歩程例 (実行日) | コメント |

|---|---|---|---|

| 080 | 三毳山(229) | 静和駅(30)−1130三毳神社1145−南峰(210)−三毳山(北峰)−町谷−佐野駅 (94.02.25) | 東北自動車道が、東京方面から佐野藤岡ICに近付く頃、前方に姿を現す青垣が三毳(みかも)山。標高200mを僅かに越える丘陵だが、万葉の歌にも詠み込まれた歴史ある山。南面の平野の展望と北面の山々の展望の両方とも優れている。 東武日光線の静和から三毳神社までは、1.5時間以上の車道歩きなので、タクシーを使った方が良いかも知れない。南峰から三毳山(北峰:現在の本峰)までの尾根歩きは、非常に気分の良い、山の気に溢れた道。短い縦走なので、休み休み、のんびり歩かないと勿体ない。歩程例では、北へ下り着いた町谷町から佐野駅まで1時間以上歩いたが、岩舟駅までならその半分ほどの距離。また、バスで静和へ戻ることもできる。  静和駅から三毳神社への道より三毳山。 |

| 081 | カマドクラ(557) | 引田橋BS(212)−カマドクラ0−川化山(497)−柿沢(215)−板荷駅(200) (94.04.03) | 2.5万図にも山名が記されていない無名の小さな山だが、藪・露岩・展望と三拍子揃った、ルートファインディング入門に好適な山。草が枯れ、しかも積雪もない季節が良い。 歩程例は川化山と結び充実したコース。岩稜歩きや好展望が楽しめる。  二股山南東2km強の農道上よりカマドクラ。 |

| 082 | 古賀志山(583) | パラグライダー着地点下(200)−赤岩山(535)−御岳(560)−古賀志山−東稜展望台(570)−赤川ダム(230)−森林公園入口BS (94.03.19) | 東武日光線の新鹿沼付近からは、一見とても600mもない山には見えない堂々とした山容に登高欲がそそられる。山稜上、御岳からの展望は抜群。西に連なる赤岩山と結ぶとミニ岩稜縦走が楽しめる。 歩程例では赤岩山登山口のパラグライダー着地点下までタクシーを使ったが、鹿沼から歩くと75分くらいかかる。御岳は日光の山が間近に見える等、展望抜群。東稜展望台から東稜コースが下って行くが、途中非常に急な箇所もあるので、別の機会に登りに使った方が無難。少し戻って富士見峠経由で赤川ダムへ下った。  森林公園入口付近より古賀志山。 |

| 083 | 篠井富屋連峰(本山562) | 一里塚BS(220)−中篠井登山口(230)−榛名山(524)−男山(527)−本山−飯盛山(501)−高舘山(477)−黒戸山(412)−兜山(372)−中徳次郎BS(196) (00.12.29) | 宇都宮市街の北、鬼怒川の南に標高500m前後の7峰が連なる小山脈。多少のルートファインディングを楽しみつつ歩けば短めの間隔で次々と名のあるピークが表れるので退屈しない。高原山や日光・北関東の山々の展望もよい。 歩程例は基本的な7峰巡回ルート。  高舘山より榛名山、男山、本山、中央手前に飯盛山。 |

| 084 | 大小山(314) | 上宮先BS(29)−浅間山(135)−大坊山(286)−越床峠(168)−大小山−天狗岩の頭(282)−阿夫利神社(72)−富田駅(30) (19.11.15) | 両毛線の佐野と足利の間の北方に小さく頭をもたげる山だが、頂稜部は灌木・低木+露岩で見晴らし良好と、低山の楽しさが凝縮されている。尾根続きの大坊山から縦走すれば好展望の岩稜歩きも出来て充実した一日コースとなる。 阿夫利神社東の里道より大小山。 |

| 085 | 足利行道山(石尊山442) | 行道山浄因寺駐車場(220)−石尊山−両崖山(251)−織姫神社(110)−足利市駅(35) (95.01.21) | 行道山は浄因寺の山号で、そう言う名のピークは無い。標高も低く、歩程も短いコースだが、展望も良く、見所も多く、非常に中身の濃いコース。両崖山から織姫神社方面への下りには、露岩に松という乙な風景もありるし、織姫神社上部の公園や神社の建物は異常に立派。超低山の割に東京から比較的遠く、また、往きは足利市駅からタクシーを使うが、十分にその値打ちはある。 275m三角点峰への登りより大岩山、右奥に石尊山。 |

| 086 | 鳴神山(980) | 登山口(398)−鳴神山−大形山(682)−吾妻山(481)−相老駅(135) (00.11.26) |

山頂は360度の大展望。日光山群や北関東の秘峰袈裟丸山、皇海山等も望まれて大満足。吾妻山への縦走路を南下し大形山の先でも榛名山、浅間山、赤城山、武尊山等の眺めが得られる。吾妻山も展望抜群で、意外な高度感で桐生の市街地を眼下に見渡せ、仙人ヶ岳やどっしりした深高山が立派に見える。 歩程例では桐生駅から木品の鳴神山登山口までタクシーを奮発した。(1時間に1本ほどあるバス利用だと、最寄りの梅田南小学校前BSから登山口まで距離3.8km、標高差280mくらい。)吾妻山からは桐生への下山路を見送り、縦走路の続きの尾根をそのまま辿って東武桐生線・相老駅へ向かった。  大小山より鳴神山。 |

| 087 | 掃部ヶ岳(1449) | 榛名湖BT(1090)−硯岩(1251)−掃部ヶ岳−杖ノ神峠(1216)−杏ヶ岳(1292)−杖ノ神峠−天神峠BS(1117)−榛名神社BS(818) (97.10.26) | 榛名外輪山から眺めるカルデラを中心とした景色は、模型のようだ。榛名山の最高峰だがバスで標高1090mまで行けるので足で稼ぐ標高差は、大したことない。山頂からはカルデラの反対側にも、高崎市市街、妙義山、浅間山等の大展望が広がる。 歩程例では杏ヶ岳まで足を延ばした。杏ヶ岳からは、味噌玉岩を経て高崎へのバス通りへ直接下りたかったが、味噌玉岩からが藪道とのことで、大事をとって杖ノ神峠に戻り、天神峠へ下った。天神峠から恐怖の車道を辿るが、神社裏山BS付近から横道に入ると、「関東ふれあいの道」に合し、清流の傍らをのんびり歩くことが出来た。榛名神社を通って榛名神社BSへ着いた。  榛名湖バスターミナル付近より掃部ヶ岳。 |

| 088 | 岩櫃山(803) | 郷原駅(413)−岩櫃山−群馬原町駅(365) (94.05.14) | 東京からは、榛名山の裏側方向にあるので、遠い割に標高が低く歩程も短いコンパクトな山だが、楽しみが凝縮されている感じの素晴らしい岩山。密岩通りコースを登り、最後に数mの鎖場をよじ登って山頂に立つと南面は絶壁になっていて360度の展望は申し分ない。 郷原駅前より岩櫃山。 |

| 089 | 子持山(1296) | 子持神社奥社(710)−大黒岩(1110)−子持山−小峠(825)−寺尾BS(422) (93.10.31) | 登山口の子持神社奥社へは渋川駅からタクシー利用。植林ではなく低木帯が多く、明るくて岩っぽい道と好展望が楽しめる。高めの交通費に見合う満足感が得られる山。 南南東の尾根上の大黒岩付近より子持山。 |

| 090 | 白毛門(1720) | 土合駅(駅前 640)−白毛門−土合駅 (95.07.29) | この山のみだと他に一般的な道がなく、また先へ足を伸ばすと歩程が2倍以上になって日帰りが困難になるので、往復コースになるのはやむを得ない。東京からちょっと遠いが、鈍行で日帰り出来るので、「青春18きっぷ」を使うのにはお得な山。 登山口を見つけたら道なりにひたすら登るだけ。途中、マチガ沢・一ノ倉沢等谷川岳東面のお馴染みの景色を堪能し、やがて森林を抜ければ広々とした展望と、ニッコウキスゲを満喫出来る。山頂も、360度の大展望で、山座同定に忙しい時間を送ることになる。  南の尾根・松ノ木山ノ頭付近より白毛門。 |

| 091 | 谷川岳(1977) | 天神平駅(1310)−谷川岳−茂倉岳(1978)−蓬峠(1529)−土樽駅(600) (年月日不詳) | 遭難死者世界一(通算800名以上)の山として有名。しかしシーズン中の好天時、一般コースなら初心者でもOK。日帰りで高山的な雰囲気が楽しめるので人気。秋の紅葉も素晴しそうだが、筆者が登ったのは夏。一番楽なのは、ロープウェイ天神平駅からの天神尾根往復だろうが、初めて行った時は巌剛新道を登り、天神尾根の途中からいわお新道から下って谷川温泉経由で水上まで歩いた。谷川沿いの道ではもうフラフラで民家の幻を見ながら歩いた記憶がある。代表的なコースは天神尾根を登り、西黒尾根(または巌剛新道)を下るもの。 ロープウェイ利用なら日帰りで蓬峠まで縦走も難しくない。(歩程例当時。特に帰り土樽で利用できる列車本数が少ないので時刻表確認必須。)ロングコースになるので、天候が悪化しそうにない事を確認して決行のこと。  白毛門の南の尾根・松ノ木山ノ頭付近より谷川岳。 |

東関東

| # | 山名(標高m) | 歩程例 (実行日) | コメント |

|---|---|---|---|

| 092 | 伊予ヶ岳(北峰336) | 天神郷BS(61)−伊予ヶ岳−富山(349)−岩井駅(11) (93.04.10) | 房総のミニ岩峰。天神郷から見上げる伊予ヶ岳の尖った姿は登高欲をそそる。登り30分ほどの超ショートコース。双耳峰の山頂はどちらも展望抜群。 東京から出掛けていってこれだけでは勿体ないので、歩程例では同じく双耳峰の富山と結んで歩いた。一旦平地に下りて、富山の麓を目指す感じの車道歩きだが、交通量も少なく、花畑を愛でながらのんびり歩ける。  富山への道より伊予ヶ岳。 |

| 093 | 安房高山(365) | 安房鴨川駅(5)−二軒屋BS(30)−香木原峠(230)−林道出合(245)−安房高山−高狭中前BS(48) (97.01.03) | 1坪ほどの狭い山頂からは富士山が意外に大きく見えるのを始め、ほぼ360度の好展望。山頂だけなら車で直下まで行けるが、麓から徒歩だとルートファインディングが必要で、超低山なのに意外と手強く、そこはかとなく秘境感があり面白い山。 歩程例では、安房鴨川駅から金束行きのバスを逃してしまい、二軒屋BSまで歩いた。全行程ひとりのハイカーにも出会わず、山頂付近の林道歩きでもほとんど車は通らず、静かな山歩きが出来た。  東の林道より安房高山。 |

| 094 | 筑波山(女体山877) | つつじヶ丘BT(530)−女体山−男体山(871)−御幸ヶ原(795)−筑波山神社拝殿(260)−筑波山神社入口BS(210) (16.10.18) | 左右に連なる山が低く前後が平野なので標高の割に遠方からも目立つ双耳峰。関東平野西端に臨む山々や丘陵地の東が開けた場所からも、はるばる平野越しに意外に高頻度で見つけることが出来る。方々から見られると言う事は方々を見ることも出来るわけで、好展望が得られる。 ケーブルで御幸ヶ原まで登り女体山・男体山をそれぞれ往復することも出来るが、歩程例では「筑波山あるきっぷ」利用で定額で行ける最高点・つつじヶ丘の登山口から登った。この登路はケーブル等は使わずとも標高差小さめで、上部は岩だらけの道を楽しむことが出来る。登り着いた女体山で展望を楽しみ、御幸ヶ原から男体山を往復した後、筑波山神社への道(表参道)を下った。  県道14号線・42号線交差点付近より筑波山。 |

| 095 | 難台山(553) | 岩間駅(41)−愛宕山(306)−木製展望塔(382)−難台山−吾国山(518)−福原駅(60) (01.12.31) | 愛宕山−難台山−吾国山は冬場、あまり人に会わずにのんびり歩けて、標高差も歩行距離もほどほどの割に大縦走気分(?)の味わえるコース。 最初の愛宕山にある愛宕神社は地元では有名観光地。愛宕山の南から西に向かっていた尾根道が、北西に折れ曲がる地点(南山)の木製展望塔からは、愛宕山、霞ヶ浦、筑波山などがよく見える。難台山の山頂は、オブジェのような展望盤も設置されているが、展望が開けているのは筑波山方面だけ。吾国山山頂には一等三角点があり、田上神社の裏手の土柵の上からは、難台山や筑波山群の展望が抜群。  吾国山より難台山。 |

| 096 | 高鈴山(623) | かみねレジャーセンターBT(140)−羽黒山(491)−神峰山(598)−御岩山(500)−高鈴山−助川山(328)−日立駅(30) (97.02.23) | 神峰山・高鈴山は、日立市の裏山になっていて、この付近では代表的なハイキングコースを提供している。歩程例がは日立駅を起点(バス利用)・終点とする周遊コースで東京方面からのと日帰りに最適と思われるルート。現在、かみねレジャーセンターBTは、かみね市民プール前BSでに代わったようだ。また、97.02.23の時は助川山手前の山火事跡が造成工事中だったため実際にはその手前で西の北ノ沢に下山し、成沢からバスで日立駅に戻ったが、その後(01.02.25)風神山から登ったときは助川山経由で日立駅まで完歩することが出来た。 神峰山からは、日立の町並みと太平洋、目指す高鈴山のアンテナ群が望める。御岩山への登りは岩だらけで、今までの、穏やかな道とは打って変わって修験場の雰囲気。一等三角点のある高鈴山は好展望だが、見える山々は準平原みたいになだらかで奥久慈男体山以外は同定が困難。  助川山より高鈴山。 |

| 097 | 男体山(654) | 袋田駅(90)−四度ノ滝(130)−月居山(404)ー男体山−大円地越(500)−西金駅(65) (93.09.26) | 低山ながら岩ゴツゴツの絵画的景観はなかなかのもの。歩程例の四度ノ滝(袋田の滝)を見物後月居(つきおれ)山から尾根道を辿るのは男体山への代表的なハイキングコース。西金から直接登るなら大円地からの「健脚コース」もお勧め。「健脚」と言っても、急峻さゆえ名付けられたようで、大円地越経由より体力的にきつい訳ではない。 大円地より男体山。 |

| 098 | 八溝山(1022) | 舗装道路最高点(1010)−八溝山−舗装道路最高点 (06.11.03) | 栃木・福島・茨城の3県にまたがる茨城県の最高峰(山頂は福島県との県境)。公共交通機関利用で東京から日帰りは困難なのでバイクで行った。山頂直下まで舗装道路があり、駐車スペースもある。この近辺の最高峰なので山頂横の展望台からの眺めは広い。 山頂展望台より八溝山山頂。 |

越後・信州

| # | 山名(標高m) | 歩程例 (実行日) | コメント |

|---|---|---|---|

| 099 | 八海山(入道岳1778) | ゴンドラ山頂駅(1150)−女人堂(1370)−大日岳(1750)−新開道−山口BT(270) (94.07.24) | 東京からは遠いので、登りにゴンドラを使わないと日帰りは困難。千本檜小屋から八ツ峰第八峰の大日岳までは、岩峰の連続で、しっかりした鎖が固定してあるとはいえ、かなりヒビった。歩程例では精根尽きて最高峰入道岳往復は断念。下りも標高差が約-1450mもあるので結構きつい。 日帰り山行としては、結構交通費のかかるコースだが、稜線上からの眺めはさすがに雪国越後の山。標高の割には高山的な雰囲気が楽しめるのが魅力。  第七峰より八ツ峰を振返る。 |

| 100 | 戸隠表山(1904) | 奥社入口BS(1215)−奥社(1330)−八方睨(1900)−一不動(1747)−戸隠牧場(1190)−戸隠キャンプ場BS(1172) (93.06.08) | 正面から見ると、コップ状ルンゼがいくつも並んだような破風状の山容が印象的で、大いに登高欲がくすぐられる。百間長屋くらいから鎖場の連続。鎖はしっかりしているし、フットホールドも豊富だが、とにかく急で平均斜度45度くらいありそうに感じる。雷雨でも来たらお陀仏、なんて考えると恐怖感はスリル以上のものがある。急登の後、今度は蟻ノ戸渡り・剣ノ刃渡りと痩せ尾根で、風がちょっと吹くだけで大いにビビリまくる。(技術的には一般ハイカーでも問題ない。) 稜線上に出たところのピークが八方睨で、端だが実質的には表山の主峰。展望も良く、西岳方面や高妻山等は間近に眺められるし、広々とした遠景もすばらしい。ここから一不動の鞍部まで、表山縦走に入るが、天候さえ良ければそれほど心配のない道。一不動からは沢に沿って下り、やがて、傾斜が緩むと高原情緒あふれた道になる。  奥社入口より戸隠表山。 |

選定作業候補リスト